Exkursionen 2023 und 2024

zurück zur Startseite

Alle 28 Bildergalerien des Jahres 2024 verfügbar

Alle 34 Galerien des Jahres 2023 verfügbar

154 Lendlhaus in Werder

153 Barberini De Vlaminck

152 Museum im Schloss Oranienburg

151 Erkner Museum Autobahnmeisterei

150 C/O Ausstellung “Träum weiter — Berlin, die 90er”

149 Tiergarten in Königs Wusterhausen

148 Ofen- und Keramikmuseum (Hedwig Bollhagen) in Velten

147 Garnisonkirche in Potsdam

146 Hermannswerder

145 Frans Hals (Alte Nationalgalerie)

144 Maschinenscheune in Dahnsdorf

143 Wörlitz und Oranienbaum

142 Karower Teiche Pankow

141 Barberini Modigliani “Moderne Blicke”

140 Historische Fahrräder — Ausstellung Michendorf

139 Caspar David Friedrich (Alte Nationalgalerie)

138 “Re-Generation” Ausstellung Park Sanssouci

137 Großdrucker “Big Image” Babelsberg

136 Jüdischer Friedhof in Berlin Weißensee

135 Karl Foerster Ausstellung im Museum Potsdam

134 Tagesfahrt Luckenwalde (Führungen Hutfabrik und Heimatmuseum)

133 Zwei-Burgen-Tour (Rabenstein und Burg Eisenhardt)

132 Tagesfahrt Wörlitzer Park und Doppelkirche Vockerode

131 Botanischer Garten Potsdam

130 Medizinhistorischen Museum der Charité (Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst) am 13. Februar

129 Berlin-Dahlem U‑Bahnbau und Freie Universität

128 Ephraim Palais und Parochialkirche

127 Haus am Lützowplatz “Bad Mother”

126 Barberini: Munch.Lebenslandschaft

2023

125 Bröhan Museum Art Noveau

124 Vulkanisierungsanstalt in Werder

123 Rathaus Schöneberg

122 Schloss Königs Wusterhausen

121 Industriemuseum Teltow

120 Brandenburger Waldmöpse

119 Märkischer Barock in Blankensee

118 Pergamon Museum Berlin

117 Kunst in der Oranienburger Str. Berlin

116 Großes Waisenhaus Potsdam

115 Alte Nationalgalerie Berlin

114 Barberini “Wolken und Licht (geplant Im Juli 2023)

113 Sonnenblumen um Michendorf

112 Schloss Charlottenburg Ausstellung Kolonialzeit

111 Atelier José Nuevo

110 Glindower Alpen II

109 Borkheide Hans-Grade Museum (Luftfahrt)

108 Pechüle und Bardenitz II

107 Industriemuseum in Brandenburg

106 Der Stern von Potsdam

105 Wiesenburg Fußballgolf

104 Potsdam Walk of Modern Art

103 Schloss Wiepersdorf und Burgruine Bärwalde

102 Technik Museum Berlin

101a Zum Elektroschrottkünstler Batman nach Schlieben

101b Schloss Lilllliput in Naundorf bei Schlieben

100 Neue Nationalgalerie: “I Do You” — Installationen der Künstlerin Monica Bonvicini

099 Barberini — “Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst”

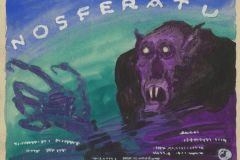

098 Nosferatu in der Sammlung Scharf-Gerstenberg

097 Botanischer Garten Berlin

096 Humboldt Forum Sonderausstellung “Nach der Natur”

095 Spionage Museum

094 StreetArt Museum und Konzert im Pierre Boulez Saal

093 Barberini Ausstellung Surrealismus

154 Lendelhaus in Werder (03.12.24)

Im 16. Jahrhundert nutzten Mönche aus Lehnin die Räume im Hof zur Herstellung und Lagerung von Bier und Wein. Nach dem Bau des barocken Gutshauses

im klassizistischen Stil (1789) wurde Gebäude an eine Brauerei verpachtet. 1896 gründete Friedrich Wilhelm Lendel eine moderne Obstverwertungsfabrik. Ab 1953 — 1971 wurden Konserven mit Frischobst hergestellt. Außerdem soll dort der Werder-Ketchup erfunden worden sein.Nach der Wende 1990 verfiel das Gelände. Ab 2008 entstand eine einzigartigen Mischung aus Mietwohnungen, Ferienwohnungen, Apartments und Eventlocation mit Ausstellungsräumen für Künstler und einem Restaurant, das später von einem Café mit eigener Kaffeerösterei abgelöst wurde.

zurück zur Auswahl

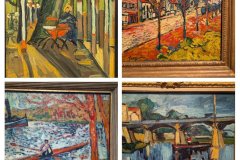

153 Maurice de Vlaminck. Rebell der Moderne im Barberini (9.12.24)

Diese Ausstellung ist noch bis zum 12. Januar 2025 zu sehen. In 73 ausgewählten Exponaten bietet sie einen umfangreichen Überblick über Vlamincks gesamtes Werk: von seinen ersten, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgeführten Kompositionen, über seine von Cézanne und Picasso inspirierten Experimente mit dem Kubismus, bis zu seinen letzten Landschaftsbildern.

152 Museum im Schloss Oranienburg (19.11.24)

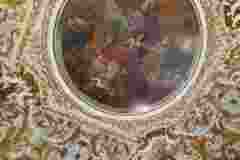

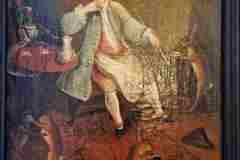

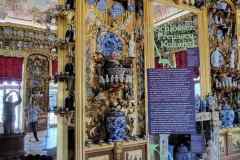

Schloss Oranienburg ist einer der bedeutendsten Barockbauten der Mark Brandenburg und gilt als das schönste Schloss Preußens im Barock. Der ab 1651 errichtete Landsitz für die erste Gemahlin des Großen Kurfürsten, Louise Henriette, erlebte Mitte des 18. Jahrhunderts eine zweite Blütezeit unter dem Prinzen August Wilhelm von Preußen, einem Bruder Friedrichs des Großen. Die geborene Prinzessin von Oranien-Nassau gab dem Ort „Oranienburg“ auch seinen Namen. Das Schlossmuseum Oranienburg zeigt heute eine Sammlung meisterhafter Kunstwerke, darunter in der Porzellankammer die prächtigen Etagèren und im Groteskensaal den weltweit einzigen Kronleuchter ganz aus Bernstein. Das Silbergewölbe zeigt Beispiele königlichen Prunksilbers. Anette hatten die überdimensionalen mit Münzen verzierten Bierkrüge aus Silber beeindruck. Horst schwärmte von den riesigen Wandteppichen aus Belgien und Preußen und die Bank aus Elbein. Lutz faszinierte die Uhr mit Weckeinrichtung in Form eines Pistolenschusses, der durch eine niedergebrannte Kerze ausgelöst wurde. Die sachkundige Schlossführerin Katarzyna Schmid-Mielczarek konnte uns viele Erklärungen und Hintergründe in einer Stunde vermitteln.

zurück zur Auswahl

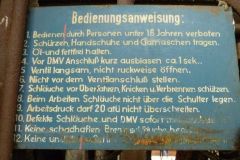

151 Erkner Museum Autobahnmeisterei (12.11.24)

Andreas Müller ehemaliger Leiter der Autobahnmeisterei Erkner, hat im Siloturm der Autobahnmeisterei eine beeindruckende Sammlung der mehr als 70-jährige Geschichte der Autobahn aufgebaut. In über einer Stunde erzählte er uns Wissenswertes über die Tätigkeitsbereiche seiner Dienststelle. Mit immensem Einsatz hat er die Sammlung ständig erweitert, eine Bibliothek eingerichtet, alte Maschinen wieder in Betriebgesetzt und nebenbei noch als Bundestrainer des Deutschen Teams der Schneefahrzeugmeisterschaften gwewirkt. Seine kurzweilige und fachlich auf hohem Niveau eizustufende Führung ist einen Besuch wert.

zurück zur Auswahl

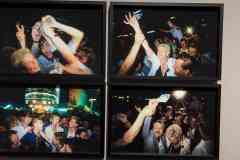

150 C/O “Träum weiter — Berlin, die 90er” (05.11.24)

1989 nach dem Mauerfall erlebt Berlin eine turbulente Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft, Hoffnungen und Verlusten sowie Aufbruch und Verlustängsten. Kreativer Zwischennutzungen leerstehender Gebäude macht Berlin zur Metropole der Subkulturen. In dieser Zeit des Umbruchs gründete eine Gruppe von Fotografen der ehemaligen DDR die Agentur OSTKREUZ, die hat sich als eine der wichtigsten Fotoagenturen Deutschlands etablieren sollte. In der Ausstellung Arbeiten von neun Mitgliedern der Agentur gezeigt, die das Zusammenwachsen der ehemalig geteilten Stadt fotografisch dokumentieren.

zurück zur Auswahl

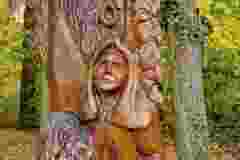

149 Skulpturen im Tiergarten Köigs Wusterhausen (29.10.24)

Der Rundwanderweg durch den Tiergarten in Königs Wusterhausen

Der 1725 als Wildgehege des Soldatenkönigs angelegte Tiergarten, zeigt sich jetzt als Laubmischwald und Naturschutzgebiet. Außer den Holzskulpturen mit ihren heimatkundlichen Bedeutungen informieren ein Waldlehrpfad und ein Baumpfad mit zahlreichen Schautafeln über den Lebensraum Wald und seine Bewohner. Vom sagenumwobenen Husareneck, vorbei an riesigen Bäumen ist der Rundweg wegen aufgrund derer abwechslungsreichen Wegführung besonders für einen Familienausflug sehr geeignet.Vom Bahnhof Königs Wusterhausen aus gelangen Sie über die Storkower Str. und den Kirchsteig zum Tiergarten. Dort können Sie auf einem Rundwanderweg zehn überlebensgroße Holzskulpturen erleben, die im Zusammenhang von Geschichte und Ereignissen der Region stehen. Der Weg ist 7,5 km lang und gekennzeichnet. (Dauer 2–3 Stunden). Sie können aber den Weg nur zur Hälfte gehen und die zweite Hälfte an einem anderen Tag zurücklegen.

zurück zur Auswahl

148 Ofenmuseum und Keramikausstellung (Hedwig Bollhagen) in Velten (11.10.24)

Das Museum zeigt in einem Gebäude der letzten von früher 36 Kachelofenfabriken eine umfangreiche Austellung von herausragenden baukeramischen Objekten. Außerdem befindet sich im gegenüberliegenden Neubau das Hedwig Bollhagen Museum, benannt nach eine schillernden Persönlichkeit der deutschen Keramikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Diese Sammlungsteht unter Denkmalschutz. Eine Führung ist zu empfehlen.

zurück zur Auswahl

147 Garnisonkirche Potsdam (17.09.24)

Ein Besuch der Garnisomkirche beginnen Sie am besten mi dem Besuch der Ausstellung “Damals, heute, morgen”, die eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes im Zusammenhang europäischer Geschichte vermittelt. Dies geschieht durch einzigartige Exponate, Bilder, Dokumenten und multimedialen Vertiefungsstationen. Die Ausstellung „Glaube, Macht und Militär“ sensibilisiert für Gefährdungen von Demokratien, reflektiert menschliches Handeln und regt zur Gestaltung einer pluralistischen Gesellschaft an.

Anschließend lohnt sich der Aufstieg zur Aussichtsplattform, noch ein echter Geheimtipp für mit den besten Blick auf Potsdam mit seinen prachtvollen Schlössern und Gärten und auf die historische Mitte. Ein Aufzug oder 365 Treppenstufen bringen Sie auf 57 Meter Höhe.

Abschließend können Sie noch das „Le Petit Café“ direkt am Turm der Garnisonkirche aufsuchen und kleine französische Gerichte und erfrischende Getränke in gemütlichem Ambiente genießen. (mit Blick auf den Turm)

Damals, heute, morgen: Ausstellung zum Mitdenken

zurück zur Auswahl

146 Herrmannswerder (03.09.24)

Die Havelinsel bei Potsdam wurde nach dem Potsdamer Fabrikanten Hermann Hoffbauer benannt. Sie gehörte zur Zeit des Großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm von Brandenburg Großen Tiergarten. Die Pläne Peter Joseph Lennés sollten die Halbinsel in die Potsdamer Parklandschaft zu integrieren. Es waren ein Prachtschloss namens „Belriguardo“ und später eine Badelandschaft geplant, was aber im Sande verlief. Durch das Wärterhäuschen mit roten Klinkern gelangt in das Areal, das 1901 von der Hoffbauer Stiftung sich unter dem Motto „Vermögen als Verpflichtung“ für ihre Mitmenschen zu engagierte. In der Nähe des roten Wasserturms befinden sich ein Wirtschaftsgebäude und eine Rotunde, wie alle historischen Gebäude auf der Insel aus roten Klinkersteinen errichtet.

An Spitze der Insel ragt über dem Wasser der Eisenbahndamm Templin heraus. Esel Fritz und Pony Wilhelmine gehören quasi zum besonderen Inventar des Inselhotels, das malerisch am Ufer des Templiner Sees liegt. Wenige Meter vom Hotel entfernt befindet sich die Stiftungskirche, die Clara Hoffbauer als Mittelpunkt eines kraftvollen geistlichen Lebens erbauen ließ. Seither ist die Kirche für die Bewohner der Insel ein beständiger Anlaufpunkt.

zurück zur Auswahl

145 FransHals in der Alten Nationalgalerie (20.08.24)

Frans Hals wurde durch seinen freien Malstil bei Porträts zum modernsten Künstler seiner Zeit. Seine Bilder leben vom Moment, einer Beweguung einer Mimikterhaft-illusionistische Malweise lässt die Dargestellten lebendig, offen und nahbar wirken. wobei das Lachen ein Schlüsselelement darstellt, Figuren wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. So verschaffte er auch Randgruppen der Gesellschaft einen Ort zur bis dahin ungekannten Sichtbarkeit in der Porträtmalerei. Die Ausstellung in der Nationalgalerie zeigt nicht Werke von ihm, sondern auch Künstler, die im Kontext ihres großen Vorbilds stehen.

zurück zur Auswahl

144 Maschinenscheunen in Dahnsdorf (23.08.24)

Zwei Scheunen in Dahnsdorf/Fläming kann man dort (nach) Anmeldung besichtigen. Ein technisches Wunderwerk ist die über 100 Jahre alte Transmissionmaschine, die über unzählige Lederriemen 20 Maschinen antreibt. Es gehört Siegfried Heinrich, der gerne die Funktion beschreibt:

“Ein Dieselmotor betreibt über ein genial ausgetüfteltes System von Rädern und Lederbändern jede Menge Maschinen. Und schwups: es werde Licht! Ein Rad und Lederriemen weiter: eine Schmiedemaschine. Absolute Arbeitserleichterung: Der Fahrstuhl. Mit ihm wurden die schweren Getreidesäcke des Müllers in Sekundenschnelle über Etagen gehoben. Am Ortsrand von Dahnsdorf steht die Scheune von Roland Strehle. Auch er sammelt in seiner Scheune jede Menge Erinnerungen aus der bäuerlichen Welt.

zurück zur Auswahl

143 Wörlitz und Oranienbaum (02.07.24)

Nachdem in Vockerode unser Ortsführer Herrn Gerd Norgel hinzugestiegen war, führen wir zum Kurzpicknick zu einem besonders mystischen Ort im Gartenreich Wörlitz, dem Drehberg. Ursprünglich war der künstlich angelegte Hügel mit seinem Wallring als fürstlicher Begräbnisort bestimmt. Danach konnten wir eine Außenbesichtigung der Jonitzer Kirche mit ausführlichen Erklärungen von Herrn Norgel erleben. Sie ist die letzte Ruhestätte des Fürsten Franz und seiner Gattin Luise.

Die Rundfahrt führte anschließend zum Luisium, dem Refugium der Fürstin Luise und Sterbeort dee Fürsten Franz. Nach Überschreitung der üblichen Mitagsessenszeit führte uns die Fahrt über Mildensee (Kirche aus dem 12.Jahrhundert) durch das Biosphärenreservat Mittelelbe nach Oranienbaum. Dort waren Kirchenbesichtigung und ein Rundgang, vom Marktplatz aus durch den Schlossgarten mit einem engl.-chinesischen Garten Teile unseres umfangreichen Programms. Endlich, es war schon 14 Uhr erreichten wir das Restaurant Grüner Wall, die ältesten Wörlitzer Gaststätte mit historischen Räumen und Biergarten. Nach ausgiebiger Stärkung konnten wir auf der Rückreise noch viele Eindrücke austauschen und uns an die vielen Geschichten rund um die historischen Orte, die uns Herr Norgel erzählte. Alle waren sich einig: dies war nicht unser letzter Besuch in Wörlitz und unsere letzte Begegnung mit Herrn Norgel. Vielleicht hat er 2025 noch einmal Lust uns etwas zu zeigen und zu erleben lassen. Dafür wären wir ihm sehr dankbar.zurück zur Auswahl

142 Karower Teiche (04.06.24)

Die Karower Teiche sind ein Naturschutzgebiet nordwestlich von Karow. Als Lebensraum für Amphibien, Libellen und Wasservögel ist es von überregionaler Bedeutung. Die Karower Teiche liegen am Übergang vom Barnim zum Berliner Urstromtal. Sie entstanden durch Schmelzwasserrinnen der Panke durch den hier bis zu zehn Metern tiefen Sander. Die Karower Teiche dienten außerdem zur Nachklärung oder Direkteinleitung der Abwässer. Wegen des hohen Schadstoffeintrags musste in den 1920er Jahren die Fischzucht aufgegeben und 1980 der Zufluss aus dem Lietzengraben gesperrt werden.

zurück zur Auswahl

141 Barberini: Modigliani. Moderne Blicke (29.05.24)

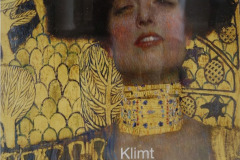

Der italienische Zeichner, Maler und Bildhauer Amedeo Clemente Modigliani (1884–1920) wurde vor allem mit seinen Aktgemälden bekannt, die zu seiner Zeit als skandalös galten. Er studierte die Kunst der Antike und Renaissance und zog 1906 nach Paris. Sein Leben war von Lungenkrankheiten geprägt, mit 35 Jahren starb er an Tuberkulose. In der Ausstellung „Moderne Blicke“ stellt das Museum Barberini 56 Portraits und Akte von ihm 33 Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen gegenüber, von Künstlerinnen und Künstlern wie Gustav Klimt, Pablo Picasso, Egon Schiele und Paula Modersohn-Becker. Die internationalen Leihgaben stammen unter anderem aus der Albertina, Wien und dem Centre Pompidou, Paris. Sie knüpft an eine Ausstellung vom 24. November 2023 bis zum 1. April 2024 in der Staatsgalerie Stuttgart an, die auch einen Großteil der Werke an ddas Barberini verliehen. Nach langjährigen Vorbereitungen entstand so die umfangeiche Ausstellung die bis zum 18. August 2024 im Barberini zu sehen ist.

Fotos der Galerie: Barberini (Presse) und Kunstverein Michendorf

zurück zur Auswahl

140 Historische Fahrrräder in Michendorf (21.05.24)

Dank dem Hinweis der Gemeinde Michendorf (vielen Dank Frau Ziehl) wurden wir auf eine einmalige Führung durch eine Sammlung antiker und sonderliche Fahrräder aufmerksam gemacht. Die Familie Mösing öffnete ihren liebevoll gestalteten Hof und gewährte Einblicke in die beeindruckende Sammlung historischer z.T. über 100 Jahre alter Fahrräder und Fahrradzubehör. In einer einstündigen Führung erfuhren wir viel Wissenswertes und Unterhaltsames zu den Rädern.

zurück zur Auswahl

139 Caspar David Friedrich, Alte Nationalgalerie (07.05.24)

Kooperation mit dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin erstmals eine große Ausstellung zum Werk des bedeutendsten Malers der deutschen Romantik. Die Ausstellung zeigt über 60 Gemälde und über 50 Zeichnungen Friedrichs aus dem In- und Ausland, darunter weltberühmte Ikonen wie „Das Eismeer“ (1823/24)aus der Hamburger Kunsthalle, „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818/1819) aus dem Kunst Museum Winterthur, „Hünengrab im Schnee“ (1807) aus den Staatliche Kunstsammlungen Dresden und die „Lebensstufen“ (1834) aus dem Museum der bildenden Künste Leipzig.

zurück zur Auswahl

138 “Re-Generation” Ausstellung Park Sanssouci (30.04.24)

Im Park Sanssouci in Potsdam, findet vom 27. April bis zum 31. Oktober die Open-Air-Ausstellung “Re:Generation. Klimawandel im grünen Welterbe – und was wir tun können” statt. Mit 30 verschiedenen Stationen, die verschiedene Strategien und Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel vorstellen, wird das Bewusstsein für die täglichen Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze geschärft. Besucher erhalten auch praktische Tipps, wie sie im Alltag zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen können. Themenbereiche der Ausstellung sind unter anderem „Ressource Wasser“ und „Baumleben und ‑sterben“, wobei innovative Bewässerungsmethoden und die Züchtung klimaresistenter Baumarten im Fokus stehen.

zurück zur Auswahl

137 Großdrucker “Big Image” in Babelsberg (16.04.24)

In Babelsberg steht der größte Stoffdrucker der in der Lage ist, Stoffbahnen mit einer Breite von bis zu 12 Metern und einer Länge von 50 Metern zu bedrucken. Der Drucker wurde von der Firma Big Image Systems in Zusammenarbeit mit Studenten der Technischen Universität Berlin entwickelt. Er wurde für großformatige Bühnenbilder von Werner Schäfer in Zusammenarbeit mit Maschinenbau‑, Informatik- & Elektrotechnikstudenten der Technischen Universität gebaut. Für Bühnenbilder von Theatern ist Gaze der beste Stoff: Für die jüngste Babelsberger Produktion “Die Schöne und das Biest” hat der Drucker solch ein riesiges Bühnenbild “gemalt”. Leider durften wir aus bekannten Gründen (Wirtschaftsspionage) nicht in der Halle fotografieren, aber ein Gemeinschaftsfoto wurde bewilligt.

zurück zur Auswahl

136 Jüdischer Friedhof Berlin-Weßensee (09.04.24)

Der Jüdische Friedhof Berlin-Weißensee (früher auch Israelitischer Friedhof wurde 1880 angelegt. Er ist mit rund etwa 1,0 km lang und 0,5 km breit und damit der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas mit fast 116.000 Grabstellen. Seit den 1970er Jahren steht er unter Denkmalschutz. Eine 2,7 Kilometer lange Friedhofsmauer aus Ziegelstein wurde mit Gründung des Friedhofs 1880 begonnen, 1910 erweitert und nach Kriegsende 1945 ergänzt. Zahlreiche Mausoleen und Grüfte sowie repräsentative Grabstätten und viele Monumente auf dem Friedhof vorhanden. Diese wurden von renommierten Architekten wie Walter Gropius (Grab Albert Mendel, 1922/23), Ludwig Mies van der Rohe (Grab Perls, 1919) oder Ludwig Hoffmann (Grab Eugen Panowsky) gestaltet. Die Trauerhalle und das Taharahaus sind im Stil der italienischen Neorenaissance aus gelben Ziegeln erbaut und umschließen einen quadratischen Hof. Auf dem Friedhof befinden sich auch 1650 Gräber von Juden, die sich während des Naziregimes das Leben nahmen.

zurück zur Auswahl

135 Karl Foerster im Potsdam Museum (02.04.24)

Dem Gartenkünstler anlässlich seines 150. Geburtstagwird eine Ausstellung (bis zum 18.08.2024) im Potsdam Museum gewidmet. Er führte Stauden und Ziergräseals Bereicherung eines blühenden Gartens ein. Seine Ideen der Gartengestaltung zeigen bis heute auf der Freunschaftsinsel in Potsdam und in seinem Garten in Bornim , wie Blüten, Laub und Gestalt der Pflanzen ein ganzjähriges Gartenbild entfalten, das durch seine vielfältigen Züchtungen einen neun Gartenstil kreatierte. Ausgewählte Beispiele werden in der Ausstellung präsentiert.

zurück zur Auswahl

134 Tagefahrt Luckenwalde (Führungen Hut Fabrik und Heimatmuseum (19.03.24)

Der Museumsleiter Roman Schmidt begann seine interessante, kurzweilige und spannende Führung durch sein Heimatmuseum Luckenwalde mit der Bemerkung: „Spätestens nach der dritten Vitrine habe ich keinen Bock mehr in einem Heimatmuseum“. Deshalb beginnt er die Führung in einer Art „Empfangsboudoir“ mit dem Charme eines Interhotels.

Hutfabrik Luckenwalde. Das einzigartige Baudenkmal wird im Volksmund „Mendelsohnhalle“ genannt. Auf einem ihrer Gebäude, darin befand sich die Färberei auf der ein Dach, gestaltet wie die Form eines Hutes, thront. Der expressionistische Industriebau in Luckenwalde zählt zu den bedeutendsten Bauwerken von Erich Mendelsohn und steht unter Denkmalschutz. Sie wird von Besuchern aller Herren Ländern besucht. Leider ist das Eingangsportal nachträglich verbaut worden, so dass ein geplantes Ambiente nur erahnt werden kann.zurück zur Auswahl

133 Zwei-Burgen-Tour Rabenstein und Eisenhardt (12.03.24)

Durch den sechsten Bahnstreik 2024 mussten wir das Programm ändern und fuhren mit unserem VW-Bus zunächst zur Burg Rabenstein, die wir nur umrunden konnten, weil sie noch geschlossen war. Nach dem kurzen Abstieg zum geöffneten Naturparkzentrum und nach dessen Besuch erwartete uns eine neue Überraschung: Der ausgewählte Gasthof “Moritz” im Nachbarort Rädigke war entgegen der Information im Internet geschlossen. So machten wir uns auf den Weg nach Bad Belzig, besuchten dor die ebenfalls geschlossene Burg Eisenhardt von außen und kehrten beim Inder am Markt ein.

zurück zur Auswahl

132 Tagesfahrt Park Wörlitz und Doppelturmkirche Vockerode (05.03.24)

Wörlitzer Park ohne Menschenmassen? Dies kann man noch vor Ostern nach gut einer Stunde Autofahrt erleben. Die herrliche Anlage aus dem 18. Jahrhundert wurde von Fürst Leopold Friedrich Franz von Anhalt geplant und von seinem Freund, dem Baumeister Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff geschaffen. Inspiriert durch deren Studienreisen durch Italien, Frankreich, Holland, der Schweiz und besonders England entstanden die Wörlitzer Anlagen mit Kanälen, Seen, Wegen und sogar einem Vulkan. Auch in dieser Jahrezeit ein lohnendes Ausflugsziel. Der China Bistro in der Erdmannsdorffer Str. bietet eine überraschend gute Auswahl.

Auf dem Rückweg ertönte aus der zweiten Reihe des Gemeindebusses (Danke für dessen Nutzung) ein energisches “Moment einmal!” von Annelie, die bemerkte, dass ein Kirchenportal geöffnet war. Eine kurze Wende durch Kleingärten mit Frühblühern und Federvieh führte zurück zur Kirche. Dort trafen wir auf einen Arbeiter, der Dacharbeiten durchführen wollte, worauf unser Krankletterer Lutz ihm gleich in den Dachstuhl begleiten wollte. Gebremst wurde er freundlich, aber bestimmt nur durch eine weiteren Herrn, der sich als Kirchenbetreuer vorstellte. Er gestattete uns aber die Kirche zu besichtigen und bot an, ein paar Worte zur Besonderheit der Kirche zu sagen. Aus den paar Worten wurde über eine halbe Stunde, bis sich Gerd Norgel als Vorsitzender des Gemeindekirchenrats Vockerode und ehemaliger Gästeführer zu erkennen gab.So erfuhren wir, dass die evangelische Dorfkirche in den Jahren 1810–1812 durch den Fürsten Franz von Anhalt-Dessau erbaut wurde. Das Licht durchflutetes Kirchenschiff beherbergt noch die Originaleinrichtung, und die fast 100-jährige Orgel der Dessauer Firma Kindermann und Fleischer erklingt nach der Reparatur 2007 wieder während der Gottesdienste und zu Konzerten. Das Besondere einer so kleinen Kirche sind aber die seltenen Doppeltürme, die sonst nur Bischofskirchen zustehen. Der Traum Gerd Norgels eine Quelle zu einem “geheimen Bischofssitz” auszugraben, erfüllte sich nicht. Nun führt er diese Besonderheit darauf zurück, dass Vockerodes Kleinod genau in der Mitte von Sachsen-Anhalt liegt. Unser Traum ist es, noch einmal, am liebsten einen ganzen Tagesausflug, mit ihm und seinen Geschichten über die Umgebung verbringen zu dürfen. Wir hoffen, dass dies im Sommer gelingt. Vielen Dank Gerd Norgel für die interessante halbe Stunde.

zurück zur Auswahl

131 Botanischer Garten Potsdam (27.02.34)

In neun Schaugewächshäusern des Botanischen Garten Potsdam können Sie fast 4.000 aus tropischen und subtropischen Klimagebieten anschauen, die dort wegen der klimatischen Bedingungen kultiviert werden. Ab Ende Februar blühen viele Azaleenarten, die Riesenseerosen „Victoria Cruziana“ öffnen nur im Sommer für zwei Tage ihre Blüten. Die Vielfalt der tropischen Pflanzen, die hier in den täglich geöffneten Gewächshäusern gepflegt werden, sind einen Besuch von Jung und Alt, auch mehrmals im Jahr“, wert.

zurück zur Auswahl

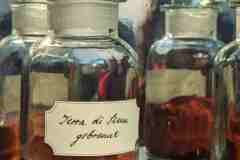

130 Medizinhistorischen Museum der Charité (13.02.24)

Die derzeitige Ausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité ist noch bis 8. September 2024 zu sehen und vermittelt die jüngsten Forschungsergebnissen der Medizin. Das Gehirn als zentrales Körperorgan gibt uns noch viele Rätsel auf. Strukturen und Funktionen sind trotz größter Forschungsanstrengungen noch rätselhaft, Zusammenhänge nur teilweise erkannt. Die Ausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ zeigt auch eine detaillierte Landkarte des Gehirns der Orte, wo Wahrnehmung, Empfinden, Erinnern und Denken sitzen, wie sich die einzelnen Hirnregionen zu höheren Funktionseinheiten vernetzen und welche medizinischen Hilfsangebote inzwischen gemacht werden können. Dabei vernachlässigt sie auch nicht die Mittel der Kunst als eine andere Sichtweise, die sich in den Exponaten von Künstlern wiederfinden. Außer der Medizin beteiligten sich schon immer andere Disziplinen wie Philosophie, Religion, Psychologie und eben auch die Kunst an der Entdeckungsgeschichte des menschlichen Gehirns.

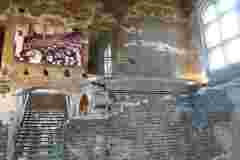

Mit viel Glück gelangten Annelie und Bernhard in einen “Lost Place” der Charité, den ehemaligen Hörsaal der Universität, dessen Ruine sich im gleichen Gebäude wie das Museum befindet. Bevor die von der Security wieder ins Museum begleitet wurden, entstanden noch ein paar schöne Aufnahme der Location, die jetzt als Vortrags- und Versammlungsraum gemietet werden kann.zurück zur Auswahl

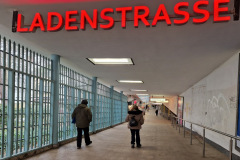

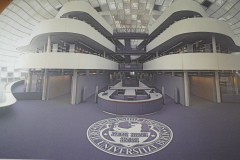

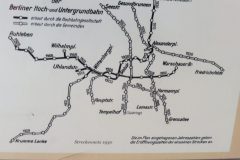

129 Berlin Dahlem (U‑Bahnbau und Freie Universität) (06.02.24)

Die Waldsiedlung am U‑Bahnhof Onkel Toms Hütte (U3) hat ihren Namen von den Nazis, die die Farbgebung der Gebäudefassaden als entartete Kunst einstuften. Der U‑Bahnhof hat als Besonderheit eine Ladenstraße neben den Gleisen und ehemals auch ein Kino. Weitere Planungen des Architekten Alfred Grenander konnten nicht realisiert werden. Den Namen verdankt der Bahnhof Thomas, ein Fan der Geschichten von Onkel Toms Hütte und Besitzer des ehemaligen Wirtshauses “Riemeister”, auf dem sich auch Übernachtungshütten befanden. Der Bahnhof Thielplatz (heute FU Berlin), eröffnet 1913, war bis 1929 der Endbahnhof der U3. Beim Bau der Zugtrasse wurde der größte Findling Berlins gefunden, 50 Tonnen schwer und zehn Meter Umfang. Er wurde in 14 Tagen mit Seilwinden aus der Baugrube 40 m weiter versetzt.

Die Freie Universität Berlin wurde 1948 gegründet, um Studenten der im Ostteil der Stadt gelegen Humboldt Universität, die aus politischen Gründen exmatrikuliert wurden einen Studienplatz zu gewähren. 1963 wurde John F. Kennedy begeistert begrüßt, 1965 begannen die Studentenunruhen. Wegen der steigenden Studentenzahlen (über 60.000) wurden Erweiterungsbauten gebaut.

zurück zur Auswahl

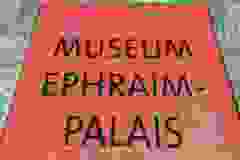

128 Ephraim Palais und Parochialkirche (30.01.24)

Ab 1. Dezember 2023 ist die Ausstellung BERLIN ZEIT im Ephraim Palais zu sehen. Die neu bearbeitete Dauerausstellung ist ein Muss für alle Berlin Besucher, die mehr über die Geschichte Berlins erfahren möchten. Die kurzweilige Entdeckungstour ist chronologisch geordnet, am besten fängt man obersten Stockwerk des Museums an, wo eine Kopie eines Pferdekopfes der Quadriga vom Brandenburger Tor die Besucher begrüßt. Die Ausstellungsobjekte sind übersichtlich in Themengruppen oder Zeit Epochen zusammengefasst und für “Jung und Alt” interessant präsentiert. In Medienstationen könne die Besucher interaktiv Informationen abrufen und visualisierte Antworten auf Fragen erhalten. Vieles wird den einen oder anderen Besucher an eigene Erlebnisse erinnern und wieder aus der Vergangenheit präsent gemacht. Die Vielfalt des Lebens in der schicksalsreichen Stadt wird zusätzlich in Themenbereichen (Antisemitismus, Frauenrechte, schwul-lesbische Emanzipation) angesprochen. Schnell sind zwei Stunden vergangen.

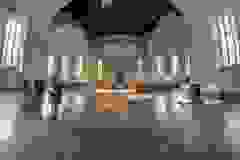

Parochialkirche

Die Parochialkirche ist die erste Kirche, die in Berlin für eine evangelische Gemeinde errichtet wurde. Unweit der historischen Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert entstand sie unter der Leitung mehrerer Baumeister innerhalb von acht Jahren bis zur ihrer Weihe im Jahr 1703. Der hell verputzte, dezente Barockbau zeigt niederländische und italienische Einflüsse. Im 18. Jahrhundert wurde der Turmbau vollendet und die Kirchturmspitze mit einem steinernen Löwen, die Spitze der Turmhaube mit einer goldenen Sonne bestückt. Das eingebaute in Glockenspiel – im Volksmund „Singspiel“ genannt – erlangt große Berühmtheit, weil es stündlich spielte und mit einem Löwengebrüll endete. Leider fallen die Löwen, die goldene Sonne und das Glockenspiel im Mai 1944 den Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer; der Innenraum brennt vollständig aus.

Im Sommer 2016 konnte die Kirchturmhaube mit der goldenen Sonne nach 72 Jahren wiedererstehen und seit dem 23. Oktober 2016 erklingt auch wieder ein Glockenspiel (Carillons) mit 52 Glocken vom 65 m hohen Turm der Parochialkirche.

Anschließend erholten wir uns in der ältesten Gaststätte Berlins “Zur letzten Instanz”zurück zur Auswahl

127 Haus am Lützowplatz “The Bad Mother” (23.01.24)

Der Ausstellungsname ist auf die gezeigte Arbeit von “The Bad Mother” von Louise Bourgeois zurückzuführen. Ist eine schlechte Mutter zu mütterlich? Opfert sie sich bis zur Selbstaufgabe, ist sie zu egoistisch oder gibt sie sich zu sexy? Mütter, die ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnten aber ihre eigenen Träume und Werte auf ihre Kinder übertragen, Versuche, die Probleme mit ihren eigenen Müttern abzuarbeiten. Mit Müttern, deren Kinder überlegen, ob sie selbst Mutter/Vater sein wollen und können. Diese Thematik greift die Gruppenausstellung auf und will sich mit der Erwartungshaltung an Mütter künstlerisch auseinanderzusetzen. Die Versuche der Arbeiten, diese Message zu verbreiten stieß bei uns auf allgemeine Ratlosigkeit und führte zu Erschöpfungszuständen, von denen man sich auf Liegen, bei einem Film über Kaktusdrogen, erholen konnte. Noch bis zum 11. Februar 2024 zu sehen.

zurück zur Auswahl

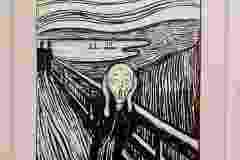

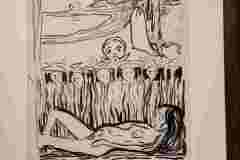

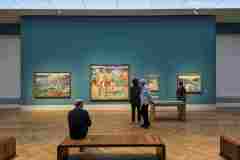

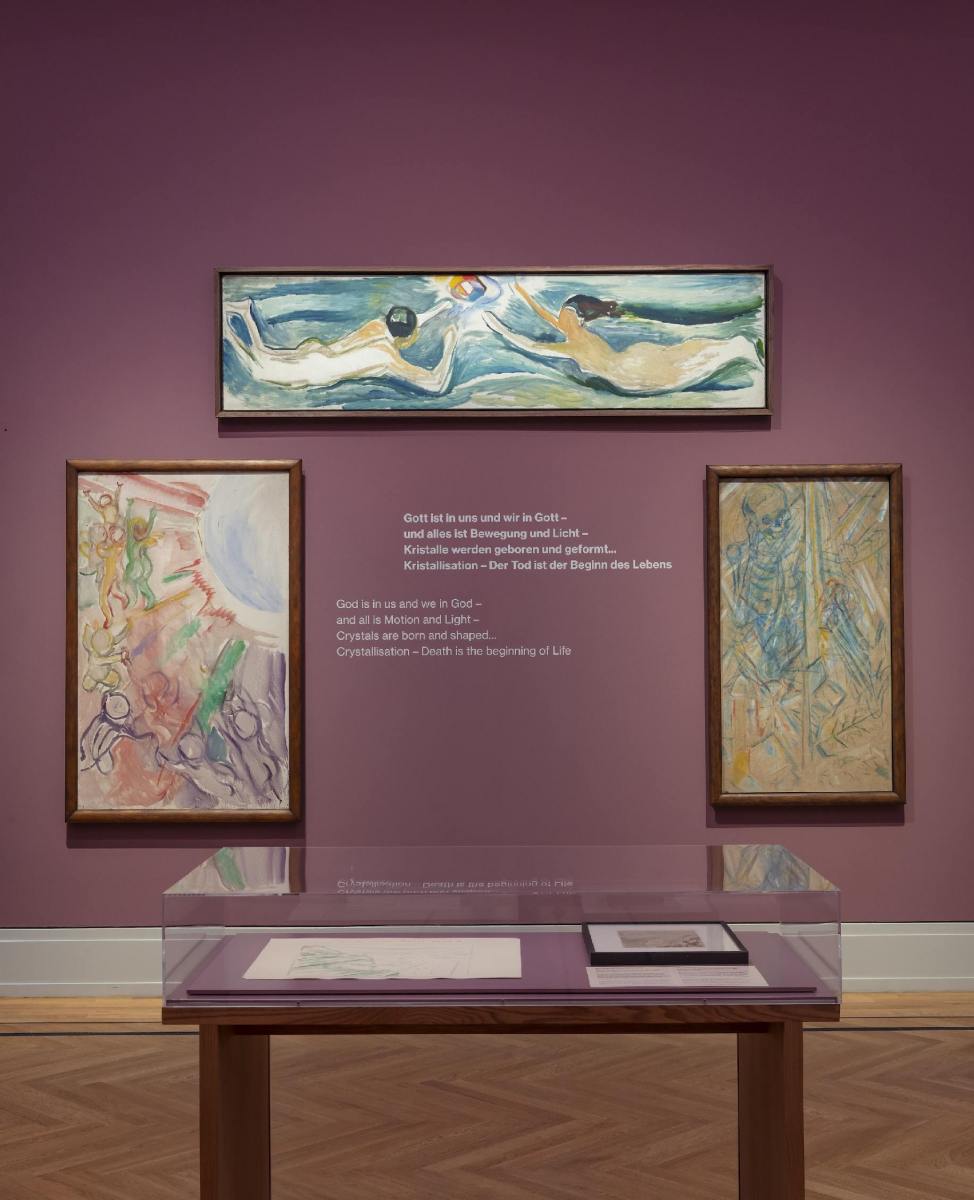

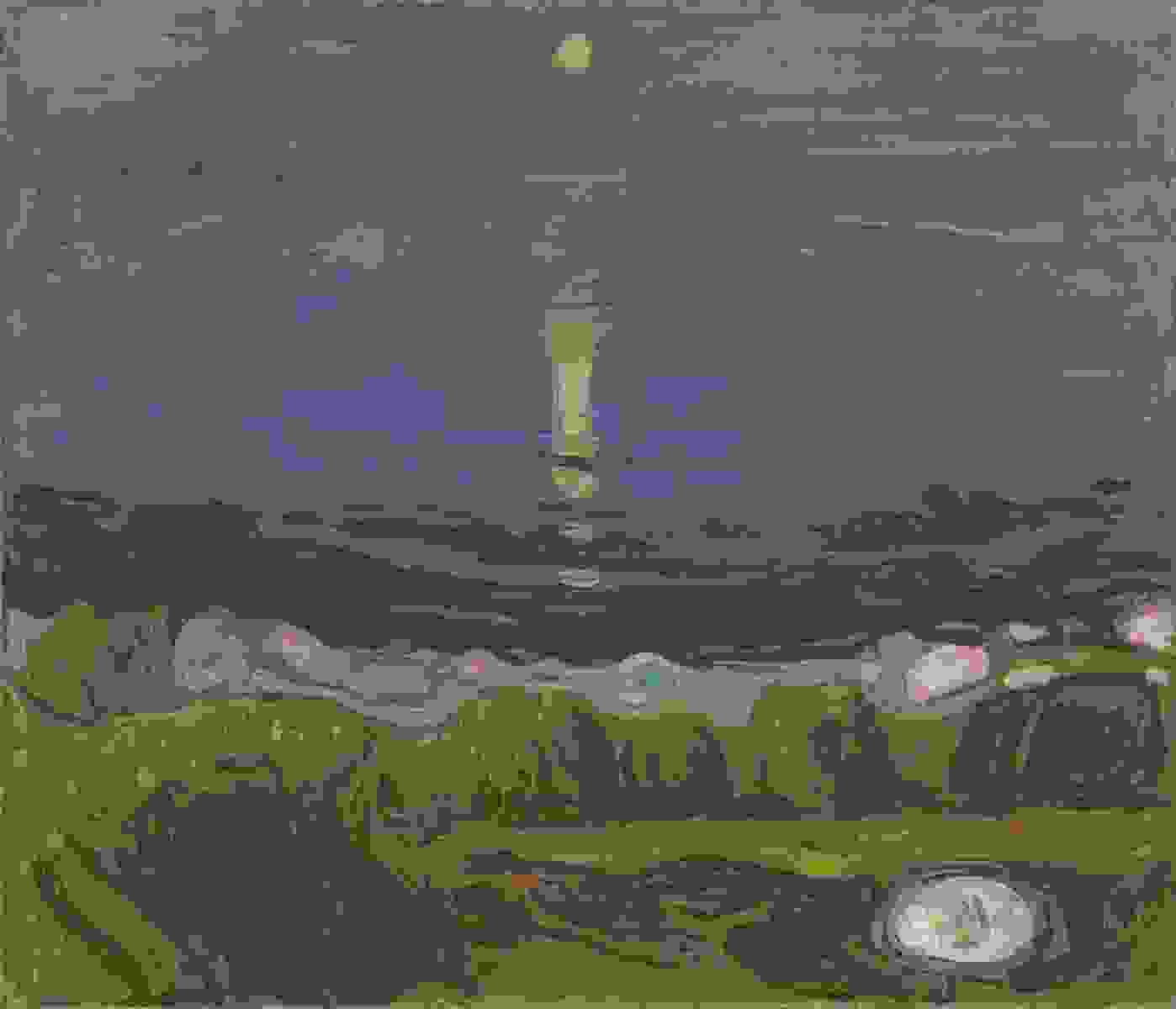

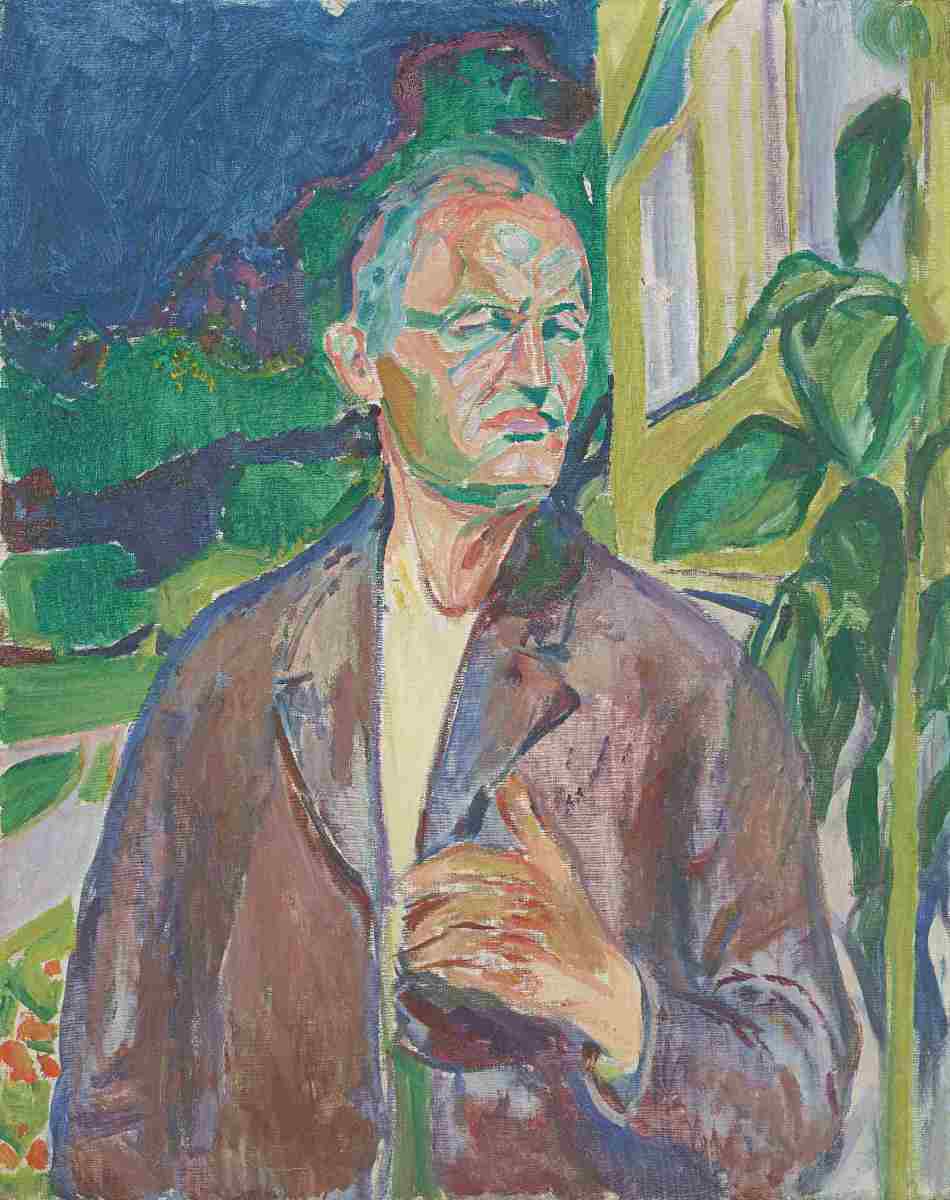

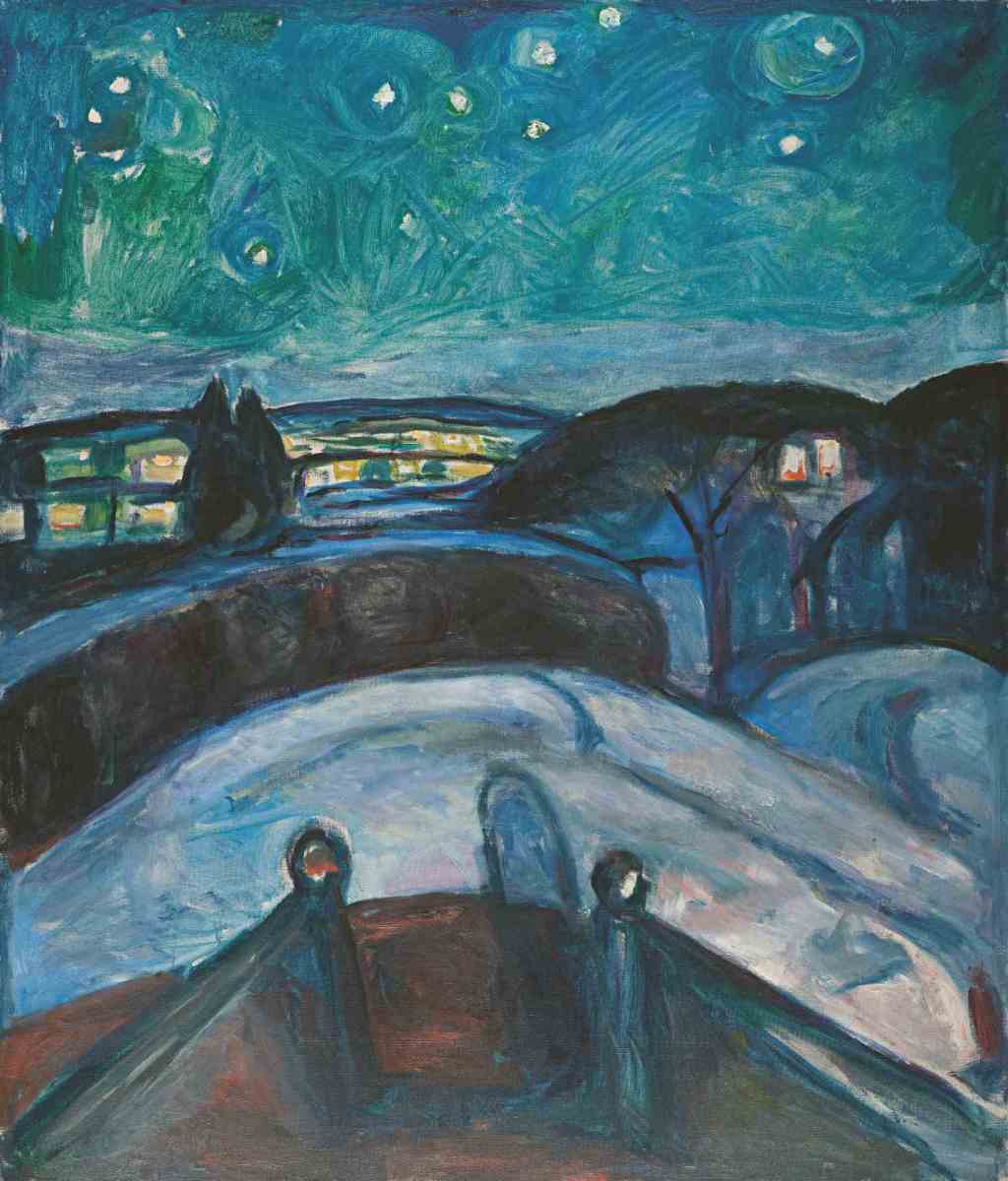

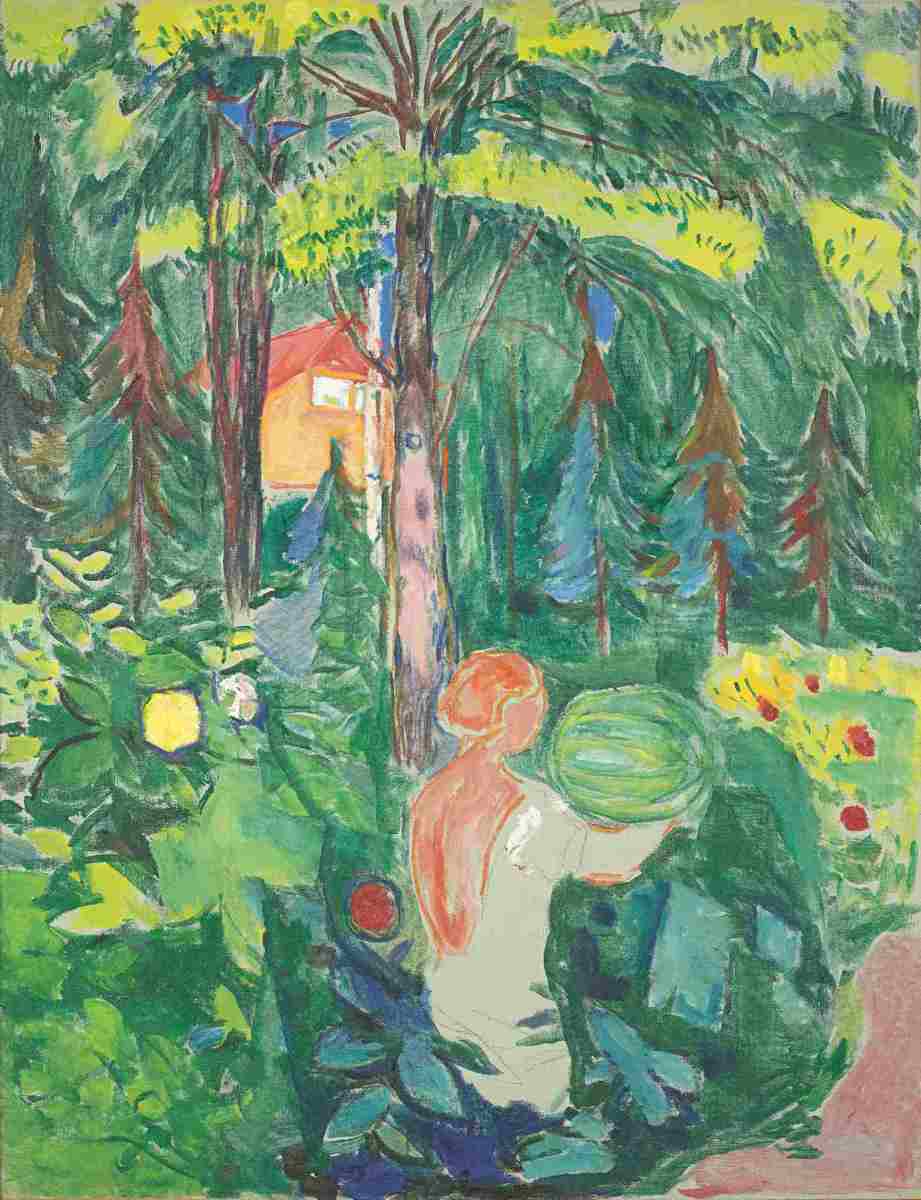

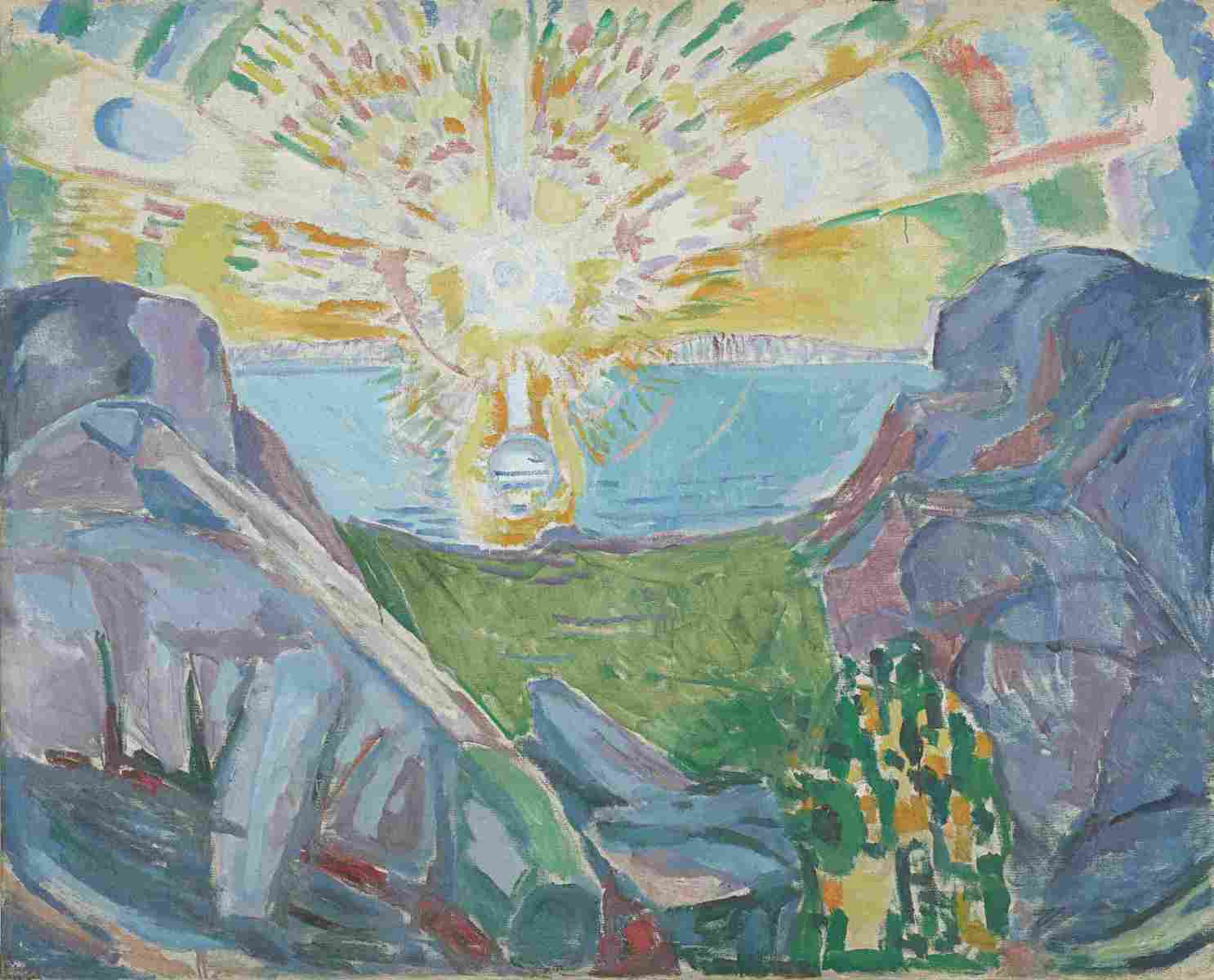

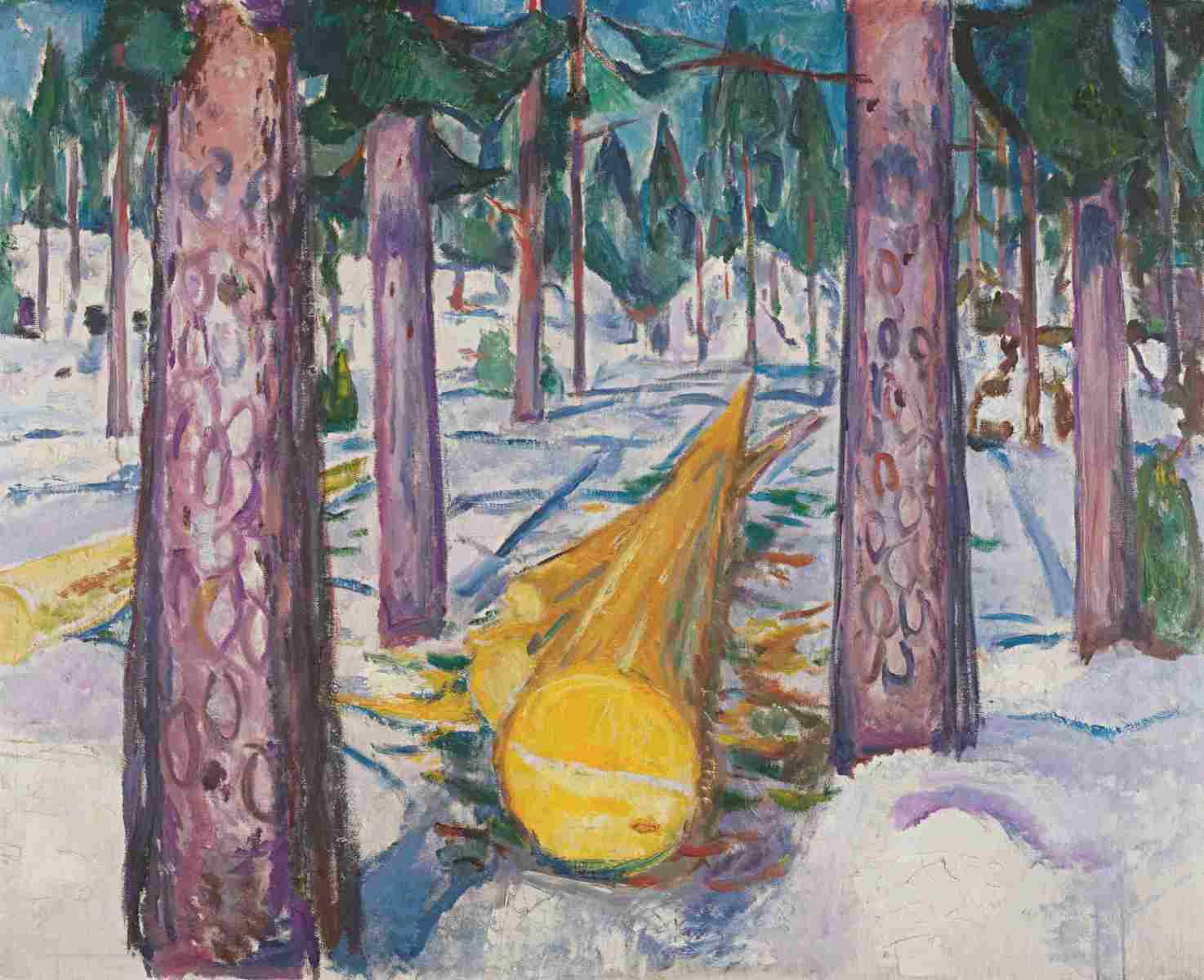

126 Barberini: “Munch.Lebenslandschaft” (10.01.24)

Die Ausstellung ist wieder ein “Muss”. Zu sehen noch bis zum 1. April 2024

Edvard Munch ist durch seine seine extrem eindringlichen Darstellungen elementarer menschlicher Empfindungen bekannt (“Der Schrei”). Die Ausstellung belegt Munchs Faszination für die Natur und besonders für Landschaften. Mit der er ihm eigenen sucht Munch in Naturmotiven den Platz des Menschen im kosmischen Kreislauf des Lebens zu finden. Vor dem dem Hintergrund aktueller Naturkatastrophen stellte er damit schon damals unbewusst einen Bezug zur heutigen Klimakrise.

zurück zur Auswahl

125 Bröhan Museum Art Nouveau und Fotoausstellung (12.12.23)

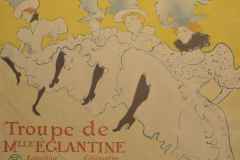

Bei der Aufbruchbewegung der europäischen Kunst um 1900 entwickelte von Paris aus die französiche-belgische Variante des Jugendstils (Art Noveau). In dieser durch die Industrialisierung, welche durch neue Erkenntnisse und technische Errungenschaften das Alltagsleben radikal veränderten, kam es zu einem letzten Aufleben des Kunsthandwerks. Exponate aus privaten Sammlungen, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt lassen durch diese Ausstellung ihren einstigen Glanz wieder aufleben. Wir bedanken uns beim Bröhan-Museum für die zur Verfügung gestellten Fotos, welche wir mit eigen Aufnahmen in der Galerie ergänzt haben.

Die Ausstellung “Belles Choses” (Schöne Sache” im Bröhan Museum ist noch bis zum 14. Aprl2024 zu sehen. Außerdem gibt es noch die Sonderausstellung “Hej rup!” (Hau Ruck!) über die Tschechische Avantgarde bis zum 3. März zu sehen.zurück zur Auswahl

124 Vulkanisierungsanstalt in Werder (05.12.23)

In der ehemaligen Vulkanisierungsanstalt besuchten wir Sebastian Voigt, der nicht nur Großprojekte mit 3D Druckern realisiert. Das Unternehmen DESIGN+ROBOTICS steht viel mehr für regional nahe Zusammenarbeit von Gestaltung und Fertigung und legt auch Wert auf den künstlerischen Aspekt der Arbeiten. Sebastian sieht sich als Forscher, kreativer Künstler und Innovator einer Gestaltungstechnologie durch Additive Fertigung wie den 3D-Druck. Bauteile entstehen durch den schichtweisen Aufbau und nicht durch den traditionellen Abtrag von Material (Schleifen, Fräsen, Sägen…). Mit seinen Studenten der Uni Regensburg schuf er neben Figuren auch Skateboards und Bilder. Für uns war es interessant zu erfahren, wie aus recycelten Kunststoffkügelchen neue Figuren und Materialien entstehen könne, die wiederum erneut, (für andere Zwecke oder Objekte recycelt), verwendet werden können. Wir hoffen, dass wir diese Erkenntnisse für unser “Müllmal” nutzen können und würden uns eine Zusammenarbeit mit Sebastian Voigt und DESIGN+ROBOTICS gut vorstellen.

zurück zur Auswahl123 Rathaus Schöneberg (21.11.23)

Das Rathaus Schöneberg ist das Rathaus des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg, in dem von 1949 bis 1993 das Berliner Abgeordnetenhaustagte und der Sitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Zur Zeit der Teilung Berlins fanden hier bedeutende Ereignisse der Stadtgeschichte statt:

- die Übergabe der Freiheitsglocke am 21. Oktober 1950.

- John F. Kennedy hielt am 26. Juni 1963 auf dem Platz vor dem Rathaus seine berühmte Rede, bei der er das historische Bekenntnis „Ich bin ein Berliner“ abgab.

- Hier begann die Demonstration am 2. Juni 1967 in West-Berlin gegen den Staatsbesuch des Schahs Mohammad Reza Pahlavi, bei der der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde.

Der Sandsteinbau wird durch einen 70 Meter hohen Turm geprägt, auf dem die Berliner Fahne weht. Verschiedene Reliefs schmücken die einfach verputzte Fassade. Die Innenräume enthalten Holzverkleidungen und typische bürgerliche Auftragskunst des frühen 20. Jahrhunderts. In der öffentlichen Kantine kann in historischen Räumen gespeist werden. Die derzeitige Sonderausstellung im Erdgeschoss „Wie waren Nachbarn“ zeigt in einem „Archiv der Erinnerung“ schriftlich verfasste “Erinnerungssplitter“ von Besuchern, die seit 2005 gesammelt wurden. Beindruckend sind die über 6000 Karteikarten, auf denen die Namen von Deportierten mit ehemaliger Adresse stehen und von einem ehemaligen Angestellten, in einem Archiv aufgefunden und handschriftlich auf die Karten übertragen wurden. Die abschließende Paternosterfahrt war nicht möglich, da er wegen eines Unfalls gesperrt ist. Die Alternative findet man aber 300 m entfernt. Wo? Das müsst ihr selbst herausfinden!

zurück zur Auswahl

122 Schloss Königs Wusterhausen (31.10.23)

Das ursprüngliche Schloss war wie eine Festung mit sehr dicken Außenwänden gebaut worden, um sich im Kriegsfalle besser zu schützen. In den Jahren 1713–1718 wurde das Schloss Wusterhausen zum Jagdschloss auf Wunsch des “Soldatenkönigs” Friedrich Wilhelm I umgebaut. 1718 wurde Wendisch Wusterhausen anlässlich der Einweihung des königlichen Jagdschlosses in “Des Königs Wusterhausen” umbenannt und gewann an Bedeutung, da durch den Aufenthalt des Königs und seinem sich dort langweilendem Hofstaat die Regierungsgeschäfte ein par Monate von dort aus erledigt wurden. In einer Führung durch das Gebäude überraschte uns Pedro Gößwein immer wieder mit spannenden Geschichten, lustigen Anekdoten und und bisher unbekannten Details zur Geschichte des Schlosses.

zurück zur Auswahl

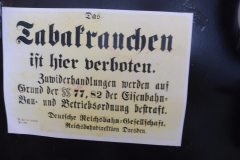

121 Industriemuseum Teltow 17.10.23

Das Museum wurde von einem Förderkreis der Mitarbeiter der ehemaligen Teltower Großbetriebe 2003 gegründet und ist ein Ort der Begegnung mit Vergangenem und der wissenschaftlich–technischen Gegenwart. Es umfasst die Bereiche Infrastruktur, Elektronik, Kommunikationstechnik, Automatisierungstechnik und Polymerchemie. Bei unserem Besuch erlebten wir den Besuch einer Schulklasse im Rahmen einer Veranstaltung des Informationszentrum zur Berufsorientierung. Das Gebäude in der Oderstr, 23–25 beherbergt im Erdgeschoss außerdem noch einen großen Second Hand Laden, der manches Schnäppchen zu bieten hat.

Mehr im Blog Exkursionen 2023

zurück zur Auswahl

120 Brandenburger Waldmöpse (10.10.23)

Waldmöpse werden die 25 „lebensgroße“ Plastiken der Künstlerin Clara Winter genannt, die seit 2015 im Stadtgebiet Brandenburgs an der Havel in drei verschiedenen Gebieten ihr Unwesen treiben. Diese Kunstfigur des Humoristen Loriot, der in der Stadt gebürtig und auch ihr Ehrenbürger ist zeigt sich in typischen Posen des Hundelebens und ist bei Sammlern sehr begehrt. Immerhin kostet ein Original der von der Künstlerin Clara Walter geschaffenen Figuren 4.500 Euro. Drei wurden bisher schon gestohlen, obwohl diese, wie Horst Halling nach einem “Entwendungsversuch” versicherte, “bombenfest” im Fundament verankert seien. Da hilft dem Waldmops nur sein Geweih und sein Möpsemut, um zu überleben.

Er..

zurück zur Auswahl

119 Märkischer Barock in Blankensee (03.10.23)

Ein frühherbstlicher Schlossgarten begrüßte um rund um das Schloss in Blankensee, das zu den Bauwerken des “Märkischen Barocks” zählt. Um 1701 errichtet, wurde ursprüngliche Herrenhaus von Christian Wilhelm von Thümen von 1739–1740 zu einem Barockschloss um- und ausgebaut. Umgeben von seinem Landschaftspark, der am Flusslauf der Nieplitz 1832 nach Entwürfen von Peter Joseph Lenné angelegt wurde. Nach ausgiebigen Studien beseitigte ab 12 Uhr die Einkehr im Gasthaus Schmädicke mit seinen reichhaltigen Speisen jegliches Hungergefühl.

zurück zur Auswahl

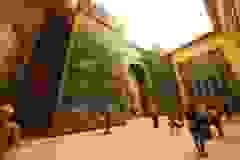

118 Pergamon Museum in Berlin (26.09.23)

Kurz vor der Schließung des Pergamonmuseums am 20. 10 2023 gelang es uns noch Tickers für ein Zeitfenster zum Besuch zu ergattern. Neben dem Pergamonaltar und dem Ishtar-Tor und der Prozessionsstraße von Babylon werden das Vorderasiatische Museum, die Antikensammlung und das Museum für Islamische Kunst für insgesamt 1,5 Milliarden Euro 14 Jahre lang restauriert. Für mindestens vier Jahre bleibt es komplett geschlossen.

zurück zur Auswahl

117 Kunst in der Oranienburger Str. in Berlin (19.09.23)

Ursprünglich wollten wir die letzten Fragmente des “Tacheles” besuchen. Dieses alternatives Kunst- und Kulturhaus in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte war lange Jahre der Inbegriff der alternativen Kunst- und Kulturszene in Berlin. Heute ist nur noch wenig von den ehemaligen Kunst- und Kulturort übrig seit das “Tacheles” nach seinem Verkauf 2014 umgebaut worden war. Der zudem hohe Eintritt schreckte uns zusätzlich von einem Besuch ab. So machten wir uns in der Umgebung au der Suche nach “freier” Kunst und wurden fündig:

zurück zur Auswahl

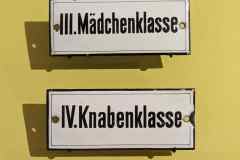

116 Großes Waisenhaus in Potsdam (12.09.23)

Die Mittel zum Bau des “Großen Waisenhauses” in Potsdam wurde durch eine 1724 von Friedrich Wilhelm gegründete Stiftung ermöglicht. Es betreute zunächst ausschließlich Kinder und Jugendliche von Militärangehörigen und ermöglichte diesen eine weit über die damals üblichen Verhältnisse hinausgehende Fürsorge, Erziehung und berufliche Ausbildung. Es wurde vom Baumeister Carl von Gontard von 1771 bis 1777 errichtet, der es und mit einer krönenden Kuppel, dem Monopteros, schmückte, so dass dieses weiträumige Gebäudeensemble zu einem der markanten Wahrzeichen der Stadt Potsdam zählt. Durch Kriegseinwirkung wurden im April 1945 große Teile des Komplexes zerstört. Der Wiederaufbau zog sich über Jahrzehnte hin. Seit 2004 ist das Gebäude saniert, auch die Kuppel einschließlich der vergoldeten Caritas sind wieder an ihrem Platz.

zurück zur Auswahl

115 Alte Nationalgalerien in Berlin (01.08.23)

Vom 23.06.2023 bis 05.11.2023 zeigt die Alte Nationalgalerie unter dem Thema “Secessionen” unter anderem Werke von Gustav Klimt, Franz von Stuck und Max Liebermann

und damit auch den Vergleich der neuen Kunstströmungen (Symbolismus, Jugendstil und Impressionismus), repräsentiert durch drei Kunstmetropolen (Wien, München und Berlin), in einer erstmals in diesem Umfang zusammengestellten Ausstellung. Etwa 200 Gemälde, Skulpturen und Grafiken von 80 Künstlern dokumentieren den Aufbruch in die Moderne mit ihrem Drang nach inhaltlicher und institutioneller Freiheit.

zurück zur Auswahl

114 Barberini “Wolken und Licht” — Holländische Impressionisten (24.07.23)

- Ursprung der Landschaftsmalerei in den Niederlanden (Alte Meister) Anfang des 18. Jahrhunderts

- Ausstellung von Werken (1840 ‑1910)

- Einzigartige Ausstellung, noch nie dagewesen. Gemälde fast eines ganzen Saales im Museum Dordrecht wurden ausgeliehen.

- Die Haager Schule (etwa 1840–1880)

Angelehnt an französische Waldbilder malten holländische Künstler im Wald von Oosterbeek durch die Bäume hereinbrechendes Licht. Polderlandschaften mit Regenwolken über Wiesenlandschaften wurden in lichthaltigen Grautönen dargestellt. Der Strand als Schauplatz für Fischer bei der Arbeit und oft ein niedriger Horizont bei einem hohen Bildanteil des Himmels waren beliebte Motive. Die klimatischen Auswirkungen (hohe Luftfeuchtigkeit) übertragen die Dunkelheit des Himmels auf die Spiegelungen in Grachten und Seen.

- Die Amsterdamer Schule (ab 1880)

Der Strand wird zum Schauplatz von Freizeitaktivitäten wie Spazierengehen und (Esel-) Reiten, die Stadt zum modernen Lebensraum mit Einkaufsstraßen, elektrischem Licht und Kaffeehäusern als Motiv. Ab 1894 wird man von Pointillismus inspiriert, wobei ein Bild aus Farbtupfern besteht und diese, aus einer gewissen Entfernung betrachtet, zu Gestalten und Objekten verschmelzen. Die starke Leuchtkraft der Farben (1907 Luminismus) und die Wirkung von Licht und Schatten treten in den Vordergrund und folgen dem Spätwerk von van Gogh. Morgenausritt aus dem Rijksmuseum ist das Lieblingsbild der Holländer aus der Abteilung Impressionismus.

- Avantgarde (1910)

Die Avantgarde spalteten den neu eingeführten künstlerischen Stil des holländischen Impressionismus der Haager und Amsterdamer Schule. Kubistische Formen, expressionistische Überspitzungen und Abstraktionen verwandelten die impressionistische Landschaftsmalerei in eine Kunstrichtung, die sich von der Wiedergabe der sichtbaren Welt verabschiedete.

Rundgang Beginn im Erdgeschoss:

Haager Schule

A1:Polder, Wolken, Licht und Schatten, Widerspiegelung der feuchten Klimaauswirkungen

A2: zwei Bilder von van Gogh (dunkle Bilder seiner frühen Phase – „Ich möchte den Wald so malen, wie er riecht“; Bild mit großem Rahmen, der extra angefertigt wurde.

1.Stock:

1A3: Amsterdamer Schule

Fotografisches Malen, Breitner „Singlebücke“: Dienstmädchen erschien den Erwerbern unwürdig auszustellen, da es an ein Straßenmädchen erinnerte, daraufhin übermalte Breitner es durch Pelz und Mütze, Breitner „Mädchen in rotem Kimono“ ist Ikone der Amsterdamer Schule des Impressionismus.

Wand am Saaleingang: links Isaac Israels „Zwei Frauen…“ (mit Hintergrund, Bildtiefe), rechts Breitner „Zwei Frauen im Schnee“ (Hintergrund nur Schnee, lockerer Pinselstrich). Beide Maler hatten eine Beziehung der „Hassliebe“, deshalb soll auf der Ausstellung jemand unter die nebeneinander gezeigten Bilder ein Paar Boxhandschuhe gehängt haben.

1A4: Strand, Meer, Freizeit; Der Garten und van Gogh Werke, van Looy „Juli“

1A5: Pointillismus (von Brüssel beeinflusst), Gerrit Dijsselhof „Tulpenfelder“ van Gogh nachempfunden, mehr kräftigere Farben (1905)

1A6: Luminismus (reine strahlende Farben) Pappeln in Rot von Mondrian nach dessen Besuch bei Jan Sluiters färbte er sie Pappeln in Rot.

1B5/6: Avantgarde, Spaltung der Kunstbewegung, reale Dinge lösen sich auf.

Jan Sluiters „Radfahrer bei Laren“ mit Fußballfeld; Pier Mondrian „Windmühle am Abend“ (angeblich Auftragsarbeit, dezente Auflösung des Wolkenhimmels, „Rasterauflösung des Mühlenbilds; Mondrian: „Ich male, was ich sehe: ‚Muster‘ und male was ich fühle bei der Ansicht der Landschaft“.

zurück zur Auswahl

113 Sonnenblumen um Michendorf (11.07.23)

Warum in die Ferne schweifen, stehen Dir doch die Sonnenblumen fast vor der Tür: Rund um Michendorf findet ihr zahleiche Sonnenblumenfelder. Wir haben bei einem Ausflug das Gebiet zwischen Michendorf, Beelitz, Zauchwitz und Körtzin abgefahren und zahlreiche Felder gefunden. Für uns auch Vorlagen auf den Spuren von Van Gogh.

zurück zur Auswahl

112 Schloss Charlottenburg Ausstellung Kolonialzeit (04.07.23)

Ein Ausflug zum Schloss Charlottenburg lohnt, sich nicht nur wegen dessen Besichtigung oder dem Besuch einer Ausstellung er bietet auch einen Spaziergang durch den Schlosspark und die Möglichkeit, mit dem Dampfer von der Schlossbrücke aus zum Bahnhof Friedrichstr. Zurzeit ist im Ostflügel vom Schloss die Ausstellung „Schlösser. Preußen. Kolonial“ noch bis zum 31. Oktober täglich außer dienstags zu sehen. Sie hat schon vor der Eröffnung für Streit gesorgt, ob ein Gemälde, da ein schwarzes Kind, Schirm haltend im Schatten stehend, ungefiltert für ein Plakat übernommen werden darf. Es geht darum, ob Kunstwerke aus Sammlungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg benannt und präsentiert werden sollen, um den damit verbundenen Rassismus zu überwinden. Da ja auch schon die Verwendung des Begriffs „Preußen“ erörtert, Indianer, die sich selbst so bezeichnen, nicht so bezeichnet werden sollen, stellt sich die Frage, ob wir damit alle Begriffe, die vom Zeitgeist früherer Epochen geprägt wurden, streichen sollen, um Rassismus vorzubeugen. Verbot statt Aufklärung ist schon jeher unwirksam gewesen. Diskriminierung und Rassenhass entgegenzutreten ist notwendig, ein ausgewogenes Maß zu finden.

Die Ausstellung zeigt mit 67 Objekten am Beispiel von etwa 100 versklavten Menschen die Auswirkungen des mit dem Kolonialismus verbundenen Menschenhandels. Gezeigt wird auch die Skulptur eines schwarzen Laternenträgers vom alten Berliner Ordenspalais, versucht wird die Erstellung eines Lebenslaufs von schwarzen Menschen. Das Reiterstandbild vom Großen Kurfürsten im Ehrenhof vor dem Schloss ist von schwarzroten Pfählen umstellt und in gelegte Figuren umsäumen den Sockel des Denkmals. In der Ausstellung liegen Papier und Bleistift bereit, damit die Besucher*innen eigene Kommentare abgeben können.Es sollte sich auch so jeder seine eigene Meinung zum Umgang mit Rassismus in diesem Zusammenhang machen und über das Schicksal des Sarotti Mohrs und des Zwarten Piets nachdenken. Meine Jugendspiele „Cowboys und Indianer“, die „Sarotti-Tafeln“ das Hirtensteak und den Zigeunerbaron habe ich schon hinter mir gelassen. Bei Winnetou tue ich mich noch schwer.zurück zur Auswahl

111 Atelier von José Nuevo (20.06.23)

Der spanische Bidhauer José Nuevo lebte und arbeitete von 1987 bis 2004 in Berlin gelebt und gearbeitet. 2004 zog er nach Salzbrunn (bei Beelitz) und spezialisierte auf Materialien wie Marmor, Bronze und Holz und ist vertraut mit Edelmetallen (Silber, Gold) sowie den unterschiedlichsten Materialien für Schmuck-Gestaltung. Bei unserem Besuch in seinem Atelier wurden wir am Zaun von einem sitzenden Zebra empfangen, deinem Lieblingstier des Künstlers. Nuevo engagierte sich bei der LaGa in Beelitz im künstlerischen Bereich und organisierte die dortigen Ausstellungen. Wir lernten die Vielfalt seines Schaffens kennen, das ihn zu immer neuen Ideen und ausgefallenen Werken bringt. Selbst eine als Auszeichnung für Beelitzer Fleischer, die Currywürste selbst herstellen, setzte er in Form einer Plastik um. Wir danken für die genossene Gastfreundschaft, die er auch bei manchem kleinen Fest für sein Dorf zeigt.

zurück zur Auswahl

110 Glindower Alpen II (13.06.23)

zurück zur Auswahl

109 Borkheide Hans-Grade Museum Luftfahrt (06.06.23)

Am 6. Juni besuchten wir das Hans Grade Museum in Borkheide und erfuhren in einer Führung durch den Vereinsvorsitzenden Burckhard Ballin Einzelheiten zum Museum und dessen Namensgeber. Hans Grade wurde am 17.05.1879 in Köslin geboren, studierte vier Jahre an der TU Berlin. 1903 konstruierte er sein erstes Motorrad, 1908 ein Dreidecker-Flugzeug in den Grade-Motorwerken in Magdeburg. 1909 zog er nach Bork (dem heutigen Borkheide) um. 1911 erfolgte sein erster Überlandflug mit einer Rekordhöhe von 1450 m. Das Hans-Grade-Museum befindet sich auf einem der ältesten Flugplätze Deutschlands (1909) in Bork. Hier wurde 1912 die erste Postbeförderung mit einem Flugzeug durch Grade-Flieger von Bork nach Brück ausgeführt. Die Landung des ausgestellten Passagierflugzeus der Interflug (IL-18) am 16.11.1989 auf der nur 800 m langen Landebahn (Graspiste), sowie historische Aufzeichnungen der Luftfahrgeschichte können in einem Videofilm nacherlebt werden. Neben dem Flugzeuginneren kann auch ein Hubschrauber besichtigt werden. Vielleicht sind auch die Modellflugzeug-Freunde bei ihren Flügen zu beobachten.

Kontakt:Hans Grade Gesellschaft e.V. Borkheide

Am Flugplatz

14822 Borkheide Telefon: 0173 247296

Geöffnet Samstag und Sonntag 14 – 17 Uhr

zurück zur Auswahl

108 Pechüle und Bardenitz II (30.05.23)

Im 13. Jahrhundert (1225) wurde Pechüle erstmals erwähnt dessen Name auf ein kleines Gewässer (ähnlich wie Bardenitz) zurückzuführen sein soll. In dieser Zeit wurde der Ort ebenso wie Bardenitz durch Richard von Zerbst an das Zisterzienser Kloster Zinna verkauft. Eine Besonderheit der Kirche besteht darin, dass bis auf den Turm alle Bauteile aus Backstein errichtet wurden. Dies deutet auf die typische Bauweise der Zisterzienser hin. In den ersten Bauphase wurde die Apsis, Chor, Ostwand und Teile der Seitenwände auf einem Felssockel errichtet. Es folgte das restliche Schiff mit der Westwand. Ein provisorischer Bogen im unteren Teil des später vollständig aus Feldstein errichteten Turm 14. Jahrhundert zeigt, dass dieser schon in der 2. Bauphase geplant war. Die unterschiedlichen Fensterrelikte weisen auf eine Vergrößerung (1799) dieser hin. In der Kirche befindet sich eine Böhmische Tafel von 1360/70, mit einer Darstellung des Passionsgeschichte. Die Farbaufstriche bestanden aus Substanzen, deren Bindemittel aus einer Mischung von wässrigen und nicht wässrigen bestanden (Tempera). Der mittelalterliche Schnitzaltar (gegen 1470), der Taufstein (16. Jahrhundert) und die Hochkanzel (1630) vervollständigen den außergewöhnlichen Schatz dieser Kirche. Die1960 freigelegte spätgotische Wandmalereien zeigen den Heiligen Christophorus und einen Kentauren.

Nach der Erstürmung des Gipfel vom nahegelegenen Kienberg besorgten wir und noch im Wild-Hofladen in Bardenitz (sehr zu empfehlen) k einige Ergänzungs-Leckereien für das Picknick auf dem zweiten Tagesgipfel in einer Schutzhütte abseits der Treuenbrietzener Straße.

zurück zur Auswahl

107 Industriemuseum im Brandenburg (23.05.23)

1912 begann die Ära der Stahlproduktion in der Stadt Brandenburg. auf einem riesigen Gelände am Silokanal mit Verbindung den Wasserwegen von Elbe, Havel und Oder. Aus dem Großraum Berlin wurde Schrott, der sich als Rohstoff eignete, herbeigeschafft. Das nach dem Eigentümer Rudolf Weber Walzwerk ging 1914 in Betrieb, wurde nach dem Ersten Weltkrieg erweitert und bildete eine wichtige Produktionsstätte für die Rüstungsindustrie im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Ende des Krieges wurde das Werk vollständig demontiert und das gesamte Inventar der Walzwerke in die Sowjetunion geschafft.

Das neue Stahlwerkentstand 1950 in einer riesigen Halle am alten Standort mit zwölf Siemens-Martin-Öfen, die bis zu 1800 Grad Hitze entwickelten. 1980 erzeugte es mit über 1000 Beschäftigten über 2 Mio Tonnen Stahl un 1 Mio Tonnen Walzwerkprodukte. 1993 wurde das Stahlwerk stillgelegt, weil es unwirtschaftlich geworden war. Es entstand die Idee ein Industriemuseum zu installieren, das den letzten Hochofen in einem Teil der Halle für die Nachwelt erhielt.

In einer dringend zu empfehlenden Führung versetzte uns ein ehemaliger Werksangehöriger, Maik Bartel, in das vergangene Szenario der Produktion.

Wegen Abriss der Brücke (B1/B 102) zur Zeit die Umleitung über die Spittastr. nutzen!!!

zurück zur Auswahl

106 Der Stern von Potsdam 16.05.23)

Unweit vom Stern Center befindet sich der Mittelpunkt des Wegesterns, der mit dem 1730 von König Friedrich Wilhelm I erbauten Jagdschloss gleichzeitig der Treffpunkt aller beteiligten Jagdgesellschaften nach der Parforcejagd war. Vom Mittelpunkt des Sterns aus führen 16 Wege (Gestelle) sternförmig in das Jagdgebiet. Die Namen der historischen Gestelle finden Sie auf der Bronzeplakette in der Platzmitte wurde einer der Wege aus jagdtaktischen Gründen verlassen, fanden die “verirrten” Jäger immer einen der Wege, indem sie in eine beliebige Richtung gingen. Folgten sie dann dem Weg in der korrekten Himmelsrichtung, gelangten sie immer zum Mittelpunkt des Sterns. Ein Gestell führt zum baufälligen ehemaligen Elisabeth Sanatorium, das aufwendig in einen Mehrgenerationen Campus (PD1) umgewandelt werden soll. zurück am Stern fanden wir noch einige Gestelle begehbar. Durch die Neubauten fehlen manche Wege oder verlieren sich in einer asphaltierten Straße.

zurück zur Auswahl

105 Fußballgolf in Wiesenburg (07.05.23)

Im Schlosspark von Wiesenburg kann man in der Nähe des Bahnhof neben dem “normalen” Golf auch Fußballgolf oder Frisbee-Golf spielen. Leider ist das Café geschlossen und die Ausleihe für die Sportgeräte im Bahnhof Wiesenburg nur provisorisch besetzt. Wir hatten unsere Fußbälle und Golf-Frisbees mitgebracht, erhielten eine A6-Karte mit den 9 Fußball-Bahnen und das 6‑Loch Disc-Golf. Erklärungen gab es keine, wir haben trotz redlicher Bemühung die einzelner Bahnen für die drei Spielarten (Golf, Frisbee und Fußball), die zudem noch ineinander verlaufen identifizieren können und gabe nach einer Zeit auf. Derweil lochten andere Gäste ihre Golfbälle in die wesentlich größeren Fußballlöcher ein udn waren ob ihrer Treffsicherheit zufrieden. So sparten wir uns die Gebühr von über 20 €, die uns auch sehr hoch erschien und stärkten uns dennoch mit einem hervorragenden Picknick im Schlosspark.

zurück zur Auswahl

104 Potsdam Walk of Modern Art (18.04.23)

Walk of Modern Art in Potsdam

Dieses Potsdamer Skulpturenpfad wurde 2018 und 2019 durch zwei weitere Werke erweitert, so dass nun neun Kunstobjekte zwischen dem Hans-Otto-Theater und dem Alten Markt auf einem Kunstwanderweg zu sehen sind. Mehr Infos über www.potsdam.de/modernart

zurück zur Auswahl

103 Schloss Wiepersdorf und Burgruine Bärwalde (11.04.23)

Ein Ausflug nicht nur für Kunstinteressierte führte uns nach Wiepersdorf in der Gemeinde Niederer Fläming, südöstlich von Jüterbog. Das dortige Schloss ist eine Oase für aufstrebende Künstler/innen der Bildenden Kunst, Musik und vor allem der Literatur aus aller Welt. Nach einer wechselvollen Geschichte (Wohnsitz von Achim und Bettina von Arnim, dem bedeutenden Dichterpaar der Romantik, ehemaliges DDR-Künstlerheim, seit 2006 Künstlerhaus unter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und seit 2019 als Kulturstiftung des Landes Brandenburg) hat es eine lange Tradition als Ort des geistigen Austausches. Letztere vergibt Stipendien an einzelne Künstler/innen und Wissenschaftler/innen für jeweils drei Monate, die kostenlose Unterbringung und Verpflegung beinhalten.

zurück zur Auswahl

Am Sonntag, den 7. Mai findet dort an historischer Stelle das Frühlingsfest statt, mit Lesungen, Ausstellungen, Offenen Ateliers und einem digitalen Rundgang mit zehn Stationen durch den wunderschönen Park. Produkte aus der Region und das Café erfüllen nicht nur kulinarische Wünsche.Kontakt: Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf

Bettina-von-Arnim-Straße 13 14913 Wiepersdorf Fon 033746 699–0 web: www.schloss-wiepersdorf.deEin Abstecher zur Ruine der ehemaligen Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert in Bärwalde lohnt sich. Einfach die L 714 Richtung Kossin fahren, dann die L713 überqueren und in Bärwalde nach rechts in die Dorfstr. abbiegen und bis zum Ende der Dorfstraße (Nummer 19) weiterfahren. Die Burgruine mit Picknicktisch liegt auf der rechten Seite.

zurück zur Auswahl

102 Technik Museum Berlin (28.03.23)

Auf dem Areal des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs in Berlin Kreuzbergwurde das Museum 1983 eröffnet. Über seinem Eingang ruht sich der letzte Rosinenbomber von den anstrengenden Einsätzen währen der Blockade der Stadt Berlin 1948/49 aus und lädt zum Besuch der vielen einzelnen Ausstellungen ein. Von der Schifffahrt und Raumfahrt bis zu Bierherstellung und Schmuckproduktion werden Oldtimer, alte Eisenbahnwagen und Motorräder gezeigt. Im Science Center Spectrum kann jeder an interaktiven Experimentierstationen zu Themen wie Strom, Akustik und anderen physikalischen Bereichen seine Erfahrungen sammeln.

Kontakt: Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin

Fon 030 / 90 254–0

www.technikmuseum.berlin

zurück zur Auswahl

101a Zum Elektroschrottkünstler Batman in Schlieben (21.03.23)

Muharrem Batman kam als Vierzehnjähriger aus Istanbul 1979 nach Berlin und staunte darüber, was die Menschheit dort, wie vielerorts, alles an Müll, besonders “Elektroschrott” wegschmeißt. So befand er, “Elektronik ist mein Müll” und schwänzte als Kind immer öfter die Schule, um lieber auf Schrottplätzen und im Müll nach Elektroschrott zu suchen. Er verließ nach der siebten Klasse die Schule ab und begann eine Ausbildung als Schlosser. Er hatte schnell gelernt Computer, Unterhaltungselektronik und viele weitere elektrische Geräte zu reparieren und zu verkaufen. 2004 kam ihm die Idee, aus Elektroschrott Kunstwerke zu schaffen, denn Muharrem war zur Überzeugung gekommen, dass er über die Kunst auch andere Menschen erreichen kann als Kunden in seinem Laden in Neukölln, den die damalige Neuköllner Bürgermeisterin, Frau Franziska Giffey, als den „schönsten im Kiez“ empfand. Die Begriffe „Upcycling“ und „Re-Use“ (gebrauchte Gegenstände in neue Produkte verwandeln und so wiederverwenden) wurden für ihn das zentrale Thema. Nach 18 Jahren musste er 2019 den „Reuse Laden“ in der Herrmannstr. 211 wegen der hohen Miete aufgeben und zog nach Schlieben in Brandenburg. Seit 2021 kommt der Neuköllner Recycling-Pionierzweimal wöchentlich mit seinem Reparaturdienst in den Re-Use Superstore in der 3. Etage des Karstadt Kaufhauses Herrmannplatz. Bei unserem Besuch in Schlieben tauschten wir Ideen zum Bau einer Plastik aus gesammelten Müll aus. Dabei schlug er außerdem vor, den „schrecklichsten Weihnachtsbaum“ der Welt zu schaffen. Außerdem sagte er seine Teilnahme an der Müllsammelaktion am 25. März in Michendorf zu. Dabei haben wir mit der Bürgermeisterin und Frau Ziehl unsere Ideen kurz gemeinsam vorgetragen.

zurück zur Auswahl101b Schloss Lilllliput in Naundorf bei Schlieben (21.03.23)

Schloss Lilllliput (mit vier l) liegt unweit von Schlieben im Dorf Naundorf an der B 87 im Landkreis Elbe-Elster. Von Schlieben aus, auf der linken Seite, direkt hinter dem Restaurant am Waldesrand. Eine Fassade aus jeglichem denkbaren Schrott, in der sich unzählige Kunstwerke aneinanderreihen, entdeckt jeder Besucher immer wieder etwas Neues zu schmunzeln, wundern oder nachdenken. Dahinter wohnt der Schlossherr Steffen Modrach mitten in einer aus Millionen von Einzelteilen zusammengesetzten Fantasiewelt. Er wohnte zwei Jahre in der Grünen Zitadelle von Magdeburg dem letzten Projekt von Friedensreich Hundertwasser und dachte sich im Jahr 2000: „Was mein Vorbild kann, kann ich auch. … nichts bleibt, wie es ist, nichts ist irgendwie fertig.“ Gerne führt der Schlossherr Besucher nach telefonischer Anmeldung durch sein inspirierendes Reich.

Kontakt: Schloss Lilllliput Schlossherr Steffen ModrachDorfstr. 49, 04936 Fichtwald OT Naundorf

Fon: 03561 89436

www.steffen-modrach.de (nur nach Voranmeldung)zurück zur Auswahl

100 Neue Nationalgalerie (14.03.23)

Die Neue Nationalgalerie zeigt in einer ortspezifische Installation der Künstlerin Monica Bonvicini mit dem Titel “I doYou die den Besucher*innen ungewohnte Perspektiven eröffnen soll. Der ikonische Museumsraum von Mies van der Rohe wird dadurch zu einem stark körperlich erfahrbaren Reflexionsraum über den Ausdruck männlicher Macht von Architektur: Der Eingang ist mit einer Wand verstellt, die an das hohe Dach lehnt. Das begehbares Podest im Innenraum zeigt die auf Weite und Transparenz ausgerichtete Ausstellungshalle in einer neuen Perspektive von einem erhöhten Standpunkt aus. Die Besucher*innen können auch interagierend die Inatallationen erleben: Benutzbaren „Chain Swings“ (2022), jeweils für zwei Personen konzipierte Schaukeln, die durch ihre Materialität aus Stahl und Ketten eine visuelle Verbindung zu subversiven Handlungen und Räumen herstellen. Die Ausstellung ist bis zum 30.April 2023 geöffnet. An jedem ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei. Die Veröffentlichung der Bilder der Galerie wurden von der Presseabteilung des smb auf dieser Website erlaubt. Ein Download ist strafbar.

Ein wenig Verwunderung machte sich bei uns breit: Installationen haben halt ihren eigenen Kunstcharakter. Die 8 € Eintritt pro Peron hätten auch für ein Fass Bier gereicht. Die Hängematten zu ausnüchtern vom Kulturschock. Zumindest kam eine interessante Fotogalerie zu Stande. zurück zur Auswahl099 Barberini “Sonne. Quelle des Lichts in der Kunst” (06.03.23)

Es empfiehlt sich die Ausstellung in der chronologischen Reihenfolge, am besten mit einem Audioguide (Smartphone und Barberini App) zu genießen. Start ist im Erdgeschoss. Im Nachhinein kann mit der App auch noch zu Hause unter Hinzuziehung des Ausstellungskatalog die Ausstellung erneut erleben oder Interessenten einen Eindruck vermitteln. Für Besucher ohne Jahreskarte ist ein Termin im Zeitfenster nötig.

Übersicht der Themengebiete in der Reihenfolge des Audioguides (frei nach der Presseerklärung der Barberinis vom23. Februar 2023):I Der unbesiegte Gott. PersonifikationVerkörperung der Sonne durch Helios und Apollon, Sol invictus, der unbesiegte Gott im Römischen Reich. Glanz des Sonnengottes und seine triumphalen Fahrten im Sonnenwagen im Glanz der Sonne.II Sturz der Himmelsstürmer. MythosÜberschreiten der Grenzen der kosmischen Ordnung durch menschliches Handeln. Unbesonnenheit und Selbstüberschätzung im jugendlichen Übermut, Sturz von Phaeton und Ikarus, welche die göttliche Macht der Sonne herausforderten.III Entthronung. Biblische DeutungSonne ist ein von Gott geschaffenes Element, das Tageslicht und Jahreszeiten bringt, Entmachtung der Sonne als ein Gott, der die kosmische Ordnung verkörpert.IV Die Macht des Gestirns. EsoterikSonne als einer der sieben Planeten nach Vorstellung von Aristoteles, als Planetenkinder prägen sie den Charakter der in ihrem Zeichen Geborenen (heute Sternzeichen). Trupfkarte im Ägyptischen Tarock Katenspiel, figürlich als Mensch oder Sonnengesicht. Bei den Alchimisten ist die Sonnenenergie förderlich bei der Suche nach dem Stein der Weisen und bei der Herstellung von Gold.V Die Sonne im Blick. Mensch und KosmosDie Wirkung der Sonne lässt die Menschen sich als Teil des „Weltganzen“ empfinden. Sie reagieren auf die Energie mit Gesten oder Blicken zur Sonne, die als Symbol für die Präsenz des Göttlichen steht. Räume werden durch Gelbfarbtöne dominiert, welche auf die Ganzheitlichkeit der körperlichen Erfahrung Einfluss nehmen.

VI Der Blick in den Himmel. Astronomie

Aufmerksame Astronomen beobachteten seit jeher die Sonne als Himmelskörper, stellte Regelmäßigkeiten im Jahresablauf fest und manche Abweichungen (Sonnenfinsternis, Sonnenflecke). Durch die ständig verbesserten Teleskope kann die Dynamik der Sonnenoberfläche fotografisch dokumentiert werden und erzeugen manchmal einen magischen Eindruck von der Sonne, wie man es früher nicht haben konnte.

VII Die Sonne sehen. Landschaften

Erst ab Beginn des 17. Jahrhunderts beschäftigten sich die Maler mit der Leuchtkraft der Sonne und den spektakulären Farbeffekten bei Sonnenaufgang und ‑untergang. Die Sonne wurde als prägendes Bildelement empfunden und mit der persönlichen Wahrnehmung dargestellt. Es entstanden idealisierte Darstellungen derLandschaft.

VIII Intensive Strahlkraft. Farbe

Mit dem freieren Einsatz von Farben veränderte sich nach 1900 die Intensität der Landschaftsgemälde durch übersteigerte Farbeffekte. Abstrakte Gemälde zeigten die Sonne in Form von Kreisen (1930). Die Pop-Art benutzte die Sonne in Ablehnung jeglicher spirituellen Bedeutung als ironisches aber ästhetisches effektvolles Gestaltungsmittel.

Die Fotos der Galerie wurden uns vom Museum Barberini Potsdam zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Der Kunstverein Michendorf e.V. bedankt sich herzlich.

098 100 Jahre Nosferatu in der Sammlung Scharf-Gerstenberg (28.02.23)

Der Film von Friedrich Murnau “Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens” wurde 1922 im Marmorsaal des Zoologischen Gartens erstmals gezeigt. Die Ausstellung „Phantome der Nacht — 100 Jahre Nosferatu“ in der Sammlung Scharf-Gerstenberg stellt die Beziehung dieser Ikone des deutschen Stummfilms zur bildenden Kunst dar. Der Begründer des “Surrealismus”, André Breton, bezeichnete den Film „Nosferatu“ als ein surrealistisches Schlüsselwerk. Dieser lehnt sich an kunsthistorische Vorbilder an. In den Entwürfen zur Ausstattung befinden sich Motive, die an Francisco de Goya, an die deutsche Romantik oder an die phantastische Kunst und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts erinnern. Auch Caspar David Friedrich stand wohl Pate. Die Ausstellung mit Künstlerinnen wie Alexandra Bircken, Louise Lawler und Tracy Moffatt zeigen einen Blick auf die Auswirkungen „Nosferatus“ im Bereich der zeitgenössischen Kunst.

zurück zur Auswahl097 Botanischer Garten Berlin (21.02.23)

Der Botanische Garten im berlin-Steglitz zeigt auf einer Fläche von 43 Hektar etwa 20.000 Pflanzenarten. Er gehört damit nicht nur zu den größten botanischen Gärten der Welt, sondern auch zu den artenreichsten. Diese grüne Oase in der Großstadt wird von Berlinern und Touristen gern zu jeder Jahreszeit besucht. Von 1897 bis 1910 nach Plänen des Architekten Alfred Koerner und unter Leitung des Gartendirektors Adolf Engler angelegt und mit dem Ziel eröffnet, Besuchern eine wissenschaftliche Lebendsammlung zugänglich zu machen. Es stehen 15 Gewächshäuser auf dem Gelände, die die Pflanzenwelt der Tropen und Subtropen zeigen. Besonders sehenswert ist das 1907 errichtete, 25 Meter hohe und eine Fläche von rund 1700 Quadratmetern überdachende Große Tropenhaus — eines der größten der Welt und exponiertes Beispiel für die Glas-Stahl-Architektur des 19. Jahrhunderts. es wurde 1968 nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder neu verglast um mit einer enormen Klimaanlage ausgestattet. Im Victoria-Regia Haus mit Wasserbecken und Sumpflandschaft ist eine weiteres Highlight. Dort blüht nur eine einzige Nacht lang die namensgebende Riesen-Seerose.

zurück zur Auswahl096 Humboldt Forum Sonderausstellung “Nach der Natur” (13.02.23)

Die kostenlose Sonderausstellung im Humboldt Forum (Am Schlossplatz) zeigt im 1. Stock die Eröffnungsausstellung des Humboldt Labors. Diese beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Klimawandel, Artensterben und der Krise der Demokratie: Die Krise der Natur ist eng verflochten mit gesellschaftlichen Krisen. “Auch das liberale Gesellschaftsmodell mit seinen Wohlstands- und Fortschrittsversprechen hat gewaltige Veränderungen von Mensch-Umwelt-Systemen verursacht. Und es hat erhebliche Ungleichheiten zur Folge – sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch zwischen Staaten. Die Ausstellung versammelt in Form einer modernen Wunderkammer eine große Bandbreite an Forschungsansätzen zu diesen und weiteren aktuellen Fragestellungen und setzt sie in Beziehung zu Positionen aus der Wissenschaftsgeschichte.” (Pressetext des Humboldt Labors) Leider waren keine Fotoaufnahmen gestattet, so dass wir keine Galerie zeigen können. Wir versuchen dass uns die Pressestelle Fotos zur Veröffentlichung stellt. So bleiben bisher nur Außenaufnahmen übrig.

zurück zur Auswahl095 Spionage Museum (31.01.23)

Das Spionagemuseum in Berlin (Leipziger Platz 9) zeigt mit modernster Technik die Geschichte des zweitältesten Gewerbes der Welt: Der Spionage! Das Museum bietet nicht nur einen einzigartigen Überblick der Geschichte der Spionage, sondern lässt vor allem Kindern viel zu entdecken, und zu lernen gibt! Späher, Spitzel, Agenten, Kodierer und Täuscher gehören zu den ältesten Berufen der Welt. Da Berlin die Hauptstadt der Spione ist, hat das Museum eine besondere Berechtigung am geschichtsträchtigen Potsdamer Platz beherbergt zu sein. Seltene Objekte wie Hitlers Chiffriermaschine „Enigma“, Spion-Ausrüstungen wie BH-Kameras, Wanzen im Lederschuh, Pistolen im Handschuh, Regenschirme mit Giftpfeil sind neben Original-Requisiten aus den James Bond-Filmen zu sehen. Ein Highlight ist die Simulation in einem durch Laser geschützten Raum, den es zu durchqueren gilt. Außerdem kann man viel über die Qualität von Passwörtern spielerisch erfahren und die eigenen ob ihrer Sicherheit testen.

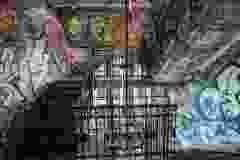

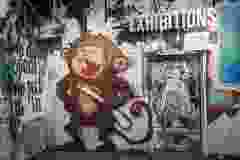

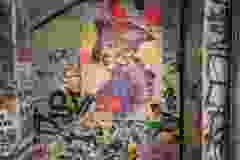

zurück zur Auswahl094 StreetArt Museum und Konzert im Pierre Boulez Saal (24.01.23)

Das StreetArtMuseum in Berlin (Bülowstr. 7)

ist seit 2017 geöffnet. Statt alter Meister wird hier moderne, zeitgenössische Kunst gezeigt, vor allem Street Art. Das Niveau der Gemälde und Skulpturen ist ausgesprochen hoch. Wer Street Art liebt, der wird von diesem Museum begeistert sein!

bietet durch seine elliptische Form eine direkte Begegnung zwischen Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum – die Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum ist hier aufgehoben. Er dient nicht nur für erste öffentliche Auftritte von studierenden Künstlern der der Barenboim-Said Akademie, sondern bereichert das Berliner Musikleben mit einem hochkarätigen Programm von etwa 150 Veranstaltungen pro Jahr. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude, als Magazin für die Kulissen der Staatsoper Unter den Linden im neoklassizistischen Stil neu errichtet. Diese Funktion erfüllte der Bau von Anfang der 1950er Jahre bis 2010. Er wurde auf Initiative von Daniel Barenboim zu einem Veranstaltungsort umgebaut, der über eine hervorragende Akustik verfügt.

zurück zur Auswahl

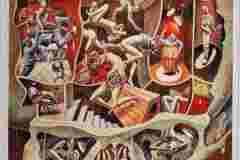

093 Barberini Ausstellung Surrealismus und Magie (16.01.23)

Der französische Schriftsteller André Breton begründete 1924 mit seinem Manifest des Surrealismus eine neue literarische und künstlerische Strömung, die bald zur führenden internationalen Avantgarde avancierte. Dabei stand die Hinwendung zur Welt des Traums, des Unbewussten und des Irrationalen im Vordergrund. Die Künstlerinnen und Künstler ließen sich von Zauber der Magie einnehmen. Sie benutzten Symbole des Okkultismus und pflegten das Selbstbild eines Magiers, Sehers und Alchemisten.

zurück zur Auswahl